Экскурсия по Дворцовой площади

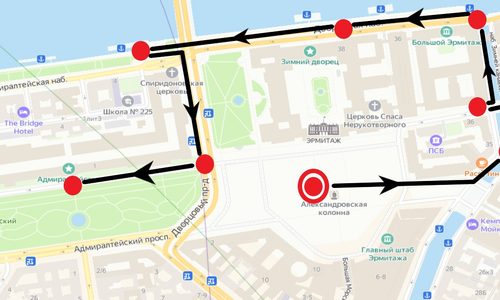

Исследуйте великолепие Дворцовой площади: На этой экскурсии вы окажетесь в сердце Санкт-Петербурга, где величественный Зимний дворец и Здание Главного штаба впечатляют своим грандиозным дизайном. В центре площади возвышается Александровская колонна, символизирующая победу. Вы познакомитесь с историей Дома Аракчеева и Дома Собчак с Боярскими, пройдете под аркой над Зимней канавкой и насладитесь великолепием Атлантов Нового Эрмитажа. Дворцовая площадь станет настоящим украшением вашего путешествия по культурной столице России.

Санкт-Петербург 30-45 мин. Навык Яндекс.Диалоги и мобильное приложение Алиса - голосовой помощник Бесплатно

Экскурсия опубликована на платформе Яндекс.Диалоги. Для запуска навыка вам потребуется Яндекс.Браузер или приложение Яндекс c Алисой.

Для запуска экскурсии обратитесь к Алисе с просьбой запустить навык «Экскурсия по Дворцовой площади», или нажмите на кнопку «Алиса это умеет».

1 . Экскурсия по Дворцовой площади

Сердце Санкт-Петербурга — Дворцовая площадь! Это главная жемчужина города, где каждый камень дышит историей. Здесь вас встретят символы Северной столицы: величественный Зимний дворец, монументальная Александровская колонна и изящная арка Главного штаба. Каждое здание — шедевр архитектуры, каждая деталь — часть великого прошлого. Рядом с площадью — ещё больше сокровищ: уникальные здания, хранящие тайны и легенды.

3 . Дворцовая площадь

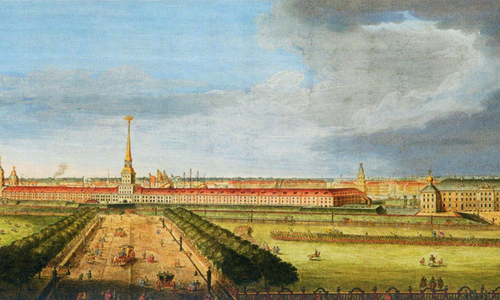

Дворцовая площадь, которую мы видим сегодня, родилась из Адмиралтейского луга. Этот луг служил гласисом, то есть открытым пространством, защищавшим Адмиралтейство — крепость XVIII века. Позже здесь появились не только Дворцовая, но и Сенатская с Исаакиевской площадью, создав единый архитектурный ансамбль.

Адмиралтейский луг был не только стратегическим объектом, но и местом, где горожане гуляли, торговали и даже устраивали праздники. Представьте: вместо величественных зданий — бескрайнее поле, а вместо туристов — пасущиеся коровы и шумные торговцы. Сейчас это сложно представить, но именно так начиналась история одной из самых красивых площадей мира.

Весной 1721 года будущий Невский проспект украсила аллея, разделившая луг на две части. Западная стала Адмиралтейской площадью, где с 1705 года шумел Морской рынок, а восточная превратилась в Дворцовую площадь.

4 . Формирование дворцовой площади

После Отечественной войны 1812 года Дворцовая площадь превратилась в величественный мемориал, прославляющий победу над Наполеоном. Её новый облик определили монументальное здание Главного штаба с триумфальной аркой Победы и Александровская колонна — памятник императору Александру I, возведённый в честь его триумфа. С тех пор площадь стала местом военных парадов, подчёркивающих мощь и славу России.

Но давайте вернёмся к самому началу. Изначально площадь начала формироваться в середине XVIII века, когда на месте луга появился Зимний дворец — резиденция российских императоров. Архитектор Бартоломео Растрелли создал шедевр в стиле барокко, который стал центром будущей площади. Позже, в начале XIX века, Карл Росси завершил ансамбль, построив здание Главного штаба и объединив все элементы в гармоничный архитектурный комплекс.

Сегодня Дворцовая площадь — это не только символ воинской доблести, но и центр культурной жизни. Здесь проходят концерты, фестивали и общегородские праздники, объединяющие тысячи людей.

5 . Зимний дворец

Зимний дворец — это не просто здание, это символ эпохи, свидетель величия и драматичных событий российской истории. Построенный в середине XVIII века по проекту Бартоломео Растрелли, он стал главной резиденцией российских императоров. Его пышное барокко, богатство фасадов и масштаб поражали современников и продолжают восхищать нас сегодня.

Зимний дворец стал местом не только балов и приёмов, но и драматичных событий. Здесь на Александра II было совершено покушение революционером Степаном Халтуриным. Хотя попытка не удалась, она оставила след в истории: в советское время в честь Халтурина назвали Миллионную улицу и одну из лестниц Эрмитажа.

После трагической гибели Александра II его сын, Александр III, избегал жить в Зимнем дворце, предпочитая Гатчину. Дворец стал парадной резиденцией, а Николай II и вовсе использовал его больше для официальных мероприятий, предпочитая жить в пригородах.

6 . Пожар в Зимнем дворце

В 1837 году Зимний дворец пережил одно из самых разрушительных событий в истории этого архитектурного памятника.

17 декабря 1837 года начался пожар. Считается, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с углем в печи — искра могла попасть в вентиляционную систему, что и послужило началом распространения огня, который быстро охватил деревянные конструкции дворца.

Персонал и жители дворца, включая императора Николая I и его семью, были оперативно эвакуированы. Однако многие ценные предметы искусства и мебели спасти не удалось.

После пожара император Николай I принял решение незамедлительно восстановить дворец. Ответственным за проект реконструкции был назначен архитектор Василий Петрович Стасов. Главным архитектором работ стал Александр Брюллов.

Работы по восстановлению велись с удивительной скоростью и завершились уже в 1839 году. В интерьерах использовались более современные материалы для предотвращения повторного возгорания.

7 . Зимний дворец после 1917 года

В ночь с 25 на 26 октября 1917 года Зимний дворец стал эпицентром революционных событий. Многие его комнаты, особенно личные покои Николая II, подверглись разорению.

В 1920-е годы, на волне всеобщих переименований, Зимний дворец получил новое имя — Дворец Искусств. В 1922 году здесь открылся «Музей революции», но на этом его роль не ограничивалась. В разное время в его стенах размещались самые разные учреждения: от съездов комитетов бедноты до колонии для беспризорников. На втором этаже работал штаб, организующий Октябрьские и Первомайские торжества, а парадные залы превратились в площадки для выставок, концертов и даже кинопоказов.

Георгиевский зал стал местом выставок Отдела народного образования, в Гербовом зале звучала музыка и ставились спектакли, а в Николаевском зале некоторое время крутили фильмы. Зимний дворец, некогда символ императорской власти, стал центром новой, революционной жизни.

Идем дальше?

8 . Государственный Эрмитаж

Огромный интерес к личным покоям царской семьи заставил пересмотреть концепцию использования Зимнего дворца. Уже 1 августа 1926 года комнаты Александра II и Николая II были переданы Эрмитажу, чтобы сохранить их для истории. С 1927 года дворец начали перестраивать под нужды музея, а 31 августа 1932 года здесь открылся Музей Ленинского комсомола, вход в который вёл через Октябрьский подъезд со стороны Дворцовой площади.

Последние исторические комнаты императорской резиденции, сохранившие свою подлинную обстановку, были переоборудованы под музейные цели только в 1946 году.

Сегодня Зимний дворец, вместе с Эрмитажным театром, Малым, Новым и Большим Эрмитажами, составляет единый комплекс — Государственный Эрмитаж. Это один из крупнейших художественных музеев мира, насчитывающий более тысячи парадных и жилых помещений.

На фото перед вами — величественный Тронный зал, где когда-то решались судьбы империи.

9 . Здание Главного штаба

На противоположной стороне Дворцовой площади находится здание Главного штаба. Интересно, что помимо военного ведомства здесь размещались министерства финансов и иностранных дел. Император Александр I решил сосредоточить ключевые государственные учреждения вплотную к своему дому, создав уникальный административный центр.

Здание было построено в 1819–1829 годах по проекту гениального Карла Росси. На месте старых построек он воздвиг монументальный фасад длиной около 580 метров — самый протяжённый в Санкт-Петербурге. Архитектурной доминантой здания стала знаменитая арка, украшенная скульптурной группой с богиней победы Никой.

С аркой связана любопытная легенда. Говорят, что Николай I, принимая работу, усомнился в её надёжности, ведь конструкция опиралась не на отдельные столбы, а на стены флигелей. Тогда Росси вместе с рабочими поднялся на арку, чтобы доказать её прочность.

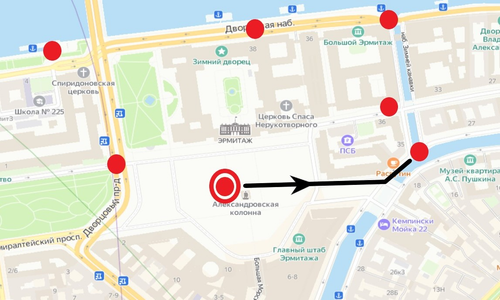

10 . Александровская колонна

Между Зимним дворцом и зданием Главного штаба возвышается самая высокая триумфальная колонна в мире — памятник императору Александру I. Её высота превышает 47 метров, и, хотя кажется, что она стоит ровно в центре Дворцовой площади, это не так: колонна расположена в 100 метрах от Зимнего дворца и в 140 метрах от арки Главного штаба.

Автор этого величественного монумента — архитектор Огюст Монферран, создатель знаменитого Исаакиевского собора. Интересно, что гранитный монолит для колонны добыли в том же карьере, что и колонны для собора, поэтому они так похожи. Хотя кажется, будто колонна — часть храма, это, конечно, не так.

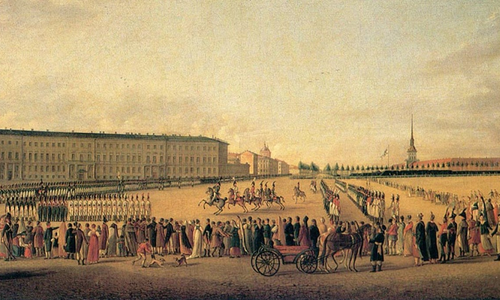

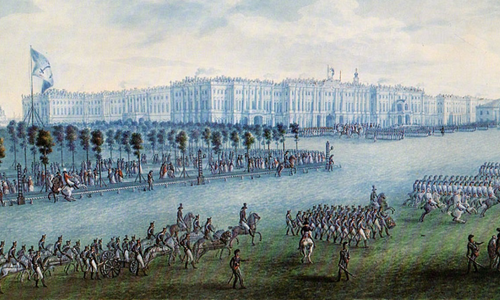

Торжественное открытие Александровской колонны состоялось в 1834 году и сопровождалось грандиозным военным парадом. На иллюстрации вы можете увидеть, как это историческое событие выглядело.

11 . Возведение колонны

Двумя годами ранее, в 1832 году, состоялось не менее впечатляющее событие — подъём 612-тонного гранитного монолита на пьедестал. Это грандиозное зрелище собрало огромное количество зрителей, включая иностранных гостей. Колонна высотой 25 метров была установлена с помощью сложных инженерных расчётов и механизмов, что стало настоящим триумфом технической мысли того времени.

На вершине колонны красуется фигура ангела с крестом, в чертах которого угадывается лицо Александра I. Интересно, что колонна держится на пьедестале исключительно за счёт своего веса и точных расчётов. Этот факт вызывал у многих современников, особенно у дам, опасения находиться рядом с монументом.

В советское время существовали планы заменить ангела на памятник Ленину, как часть масштабной кампании по замене символов империи на новые, революционные. Однако ленинградская общественность смогла отстоять исторический облик колонны, и ангел остался на своём месте.

12 . Экзерциргауз

С восточной стороны ансамбль Дворцовой площади завершает здание Штаба гвардейского корпуса. Но история этого места началась гораздо раньше. В начале XVIII века здесь стоял дом механика Андрея Нартова, позже — Почтовый двор, а затем по указу Павла I был построен экзерциргауз — помещение для строевой подготовки войск. Его длинный фасад выходил на Миллионную улицу, а торец — на Дворцовую площадь.

С появлением здания Главного штаба возникла необходимость перестроить экзерциргауз, чтобы он гармонировал с новым архитектурным контекстом. В 1827 году был объявлен конкурс, в котором участвовали такие мастера, как Карл Росси, Огюст Монферран, Константин Тон и художник-декоратор Пьетро Гонзаго. Перед ними стояла сложная задача: создать здание, которое не только объединит функции двух учреждений, но и станет архитектурным мостом между Зимним дворцом и Главным штабом.

13 . Штаб Гвардейского корпуса

Ни один из проектов, представленных на конкурс в 1827 году, так и не был принят. Лишь спустя десять лет Николай I вернулся к идее завершения ансамбля Дворцовой площади. К этому времени необходимость включать в комплекс театр отпала — в городе уже были построены Александринский и Михайловский театры. Однако штабу Гвардейского корпуса стало тесно в здании Главного штаба, и вопрос перестройки вновь стал актуальным.

За это время Огюст Монферран создал пять проектов, один из которых предполагал переустройство фасада экзерциргауза в стиле неоренессанс. Этот проект даже был утверждён в 1836 году, но в итоге Николай I поручил работу архитектору Александру Брюллову.

Брюллов справился с задачей в 1840–1843 годах. Он создал фасад, который не выделялся на фоне общего ансамбля, а гармонично вписывался в него, не создавая нового акцента. Таким образом, здание Штаба гвардейского корпуса стало завершающим элементом Дворцовой площади, подчеркнув её единство и величие.

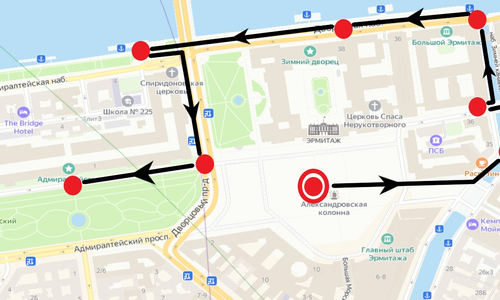

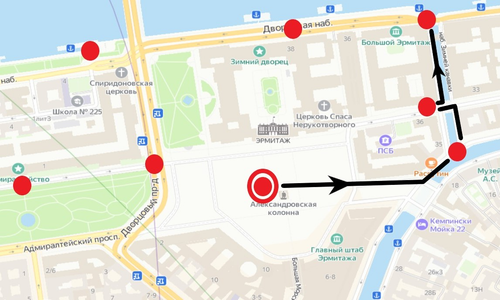

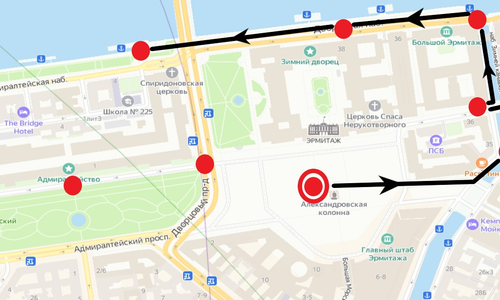

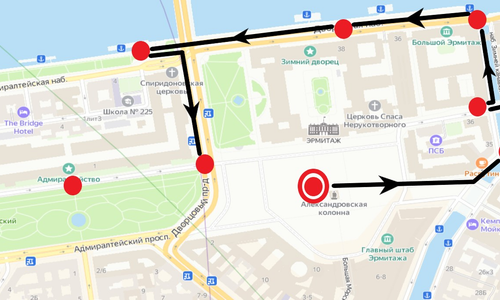

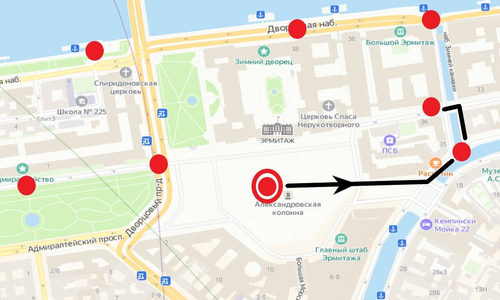

14 . Далее к Набережной Мойки

Следуйте вдоль здания Штаба Гвардейского корпуса к набережной реки Мойки.

Обратите внимание на Певческий мост, который примыкает к Дворцовой площади. Он был построен специально для проведения парада в честь открытия Александровской колонны в 1834 году.

Дойдите до моста, но не переходите его.

Поверните налево, и буквально через 50 метров вы окажетесь у Зимней канавки — живописного канала, соединяющего Мойку и Неву. Это одно из самых романтичных мест Петербурга, где можно почувствовать дух города.

Остановитесь у трёхэтажного особняка зелёного цвета — это дом графа Алексея Аракчеева.

15 . Дом № 35 наб. р. Мойки - особняк Аракчеева

На углу набережной реки Мойки и Зимней канавки находится дом графа Алексея Аракчеева, одного из самых влиятельных людей своего времени. Мечтая о собственном особняке в центре Петербурга, Аракчеев воспользовался строительством экзерциргауза, чтобы закрепить за собой этот участок. Он не решился обратиться напрямую к Павлу I, но сделал это через наследника престола, и его просьба была удовлетворена.

Трёхэтажный особняк построен в 1797 году архитектором Фёдором Демерцовым. Граф стал покровителем Демерцова, который впоследствии выполнял важные заказы для Артиллерийского ведомства и личные проекты Аракчеева.

Интересно, что во время разъездов Александра I именно Аракчеев фактически управлял империей из стен этого особняка. Однако в 1800 году он продал дом купцу Андрею Жукову, а в 1835 году здание перешло к супруге капитана Богдановича. Помещения сдавались офицерам лейб-гвардии Преображенского полка, что добавило дому ещё одну страницу в его богатой истории.

16 . Дом № 36 Миллионная ул. - архив ВМФ

Следующее за особняком здание — это архив Военно-Морского флота. В середине XVIII века на этом участке стояли дома маклера Петера Майера, штабного фельдшера Иоганна Ховиса и Почтовый двор.

В 1883–1887 годах здесь появилось трёхэтажное здание архива Государственного совета, спроектированное архитектором Максимилианом Месмахером, известным своим вкладом в развитие художественного образования в России. Помимо архива, в доме №36 разместилось Русское историческое общество, председателем которого долгие годы был государственный секретарь Александр Половцов.

В 1920-х годах здесь работало «Общество российских архивных деятелей», а сегодня здание занимает архив Военно-Морского флота России. Здесь хранятся уникальные документы по истории русского флота с середины XVII века до 1941 года.

17 . Далее к Милионной улице

От архива Военно-Морского флота продолжайте движение вдоль набережной реки Мойки. Вы пройдёте мимо живописных зданий, которые хранят дух старого Петербурга. Через несколько минут вы увидите небольшой, но изящный Первый Зимний мост, перекинутый через Зимнюю канавку.

Этот мост — один из самых маленьких в городе, его длина всего около 20 метров. Он был построен в 1760-х годах и является частью ансамбля Зимнего дворца. Обратите внимание на его ажурные чугунные перила и классические формы, которые гармонируют с окружающей архитектурой.

18 . Зимняя канавка

Зимняя канавка — это рукотворный канал, прорытый в 1718–1719 годах. Он соединяет реки Мойку и Неву и получил своё название благодаря близости к Зимнему дворцу Петра I. Благодаря этой протоке император мог садиться на лодку прямо у порога своего дома. Сразу после создания канала через него построили два подъёмных моста, которые сейчас известны как 1-й Зимний и Эрмитажный.

В 1772 году набережная вдоль Зимней канавки стала называться Почтовым переулком, а позже — Почтовой улицей, так как рядом находился Почтовый двор.

Сейчас вы стоите на 1-м Зимнем мосту, перекинутом через канавку в створе Миллионной улицы. Обратите внимание на арку, соединяющую здания Большого Эрмитажа и Эрмитажного театра. Этот вид со стороны Невы — один из самых узнаваемых и фотографируемых в Петербурге.

19 . Милионная улица

Первый Зимний мост — это часть Миллионной улицы, одной из старейших в Санкт-Петербурге. Её история началась в первые годы существования города, когда на левом берегу Невы, рядом с Адмиралтейством, стали селиться высшие морские чины во главе с самим Петром I. Задние дворы их участков сформировали будущую нечётную сторону Миллионной улицы.

У этой улицы даже есть свой день рождения! 20 мая 1715 года Пётр I утвердил план её урегулирования. Согласно плану, от Красного канала до Зимнего дворца проложили улицу шириной «7 сажени» (около 15 метров), которая должна была следовать изгибам, обозначенным сваями.

Интересно, что до 1738 года улицы Петербурга не имели официальных названий, но уже в указе от 16 ноября 1715 года будущая Миллионная улица упоминается как Большая — за свою протяжённость.

20 . Улица богатых Петербуржцев

В 1730-х годах улица носила три названия: Немецкая, Греческая и Миллионная.

Первые два имени связаны с слободами, через которые она проходила, а Миллионная – с роскошным домом графа Петра Шереметева, поражавшим современников своим богатством. По другой версии, название отражало статус улицы, где жили самые состоятельные петербуржцы.

С 1740-х годов здесь открывались магазины и увеселительные заведения. При Екатерине II на Миллионной устраивали скачки на рысаках с каретами, в которых сидели придворные дамы и кавалеры. К концу XIX века – началу XX века улица стала центром торговли: кондитерские, булочные, табачные и чайные лавки, магазины одежды и мастерские заполняли её дома.

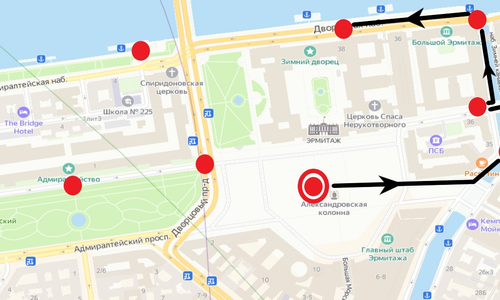

21 . Атланты Нового Эрмитажа

Рядом находится ещё одно знаковое место для фотографий — портик здания Нового Эрмитажа, украшенный знаменитыми атлантами.

Новый Эрмитаж, открытый в 1852 году, стал первым в России зданием, специально построенным для публичного художественного музея. Хотя Кунсткамера на Васильевском острове появилась ещё в начале XVIII века, она была в первую очередь частью Академии наук, а музей — лишь её дополнением. Здесь же, на Миллионной улице, всё здание изначально создавалось для выставочной деятельности.

Проект здания разработал немецкий архитектор Лео фон Кленце, а главный вход в музей охраняют десять атлантов, высеченных из серого сердобольского гранита. Их создал скульптор Александр Теребенёв при участии 150 каменотёсов, которые трудились над фигурами два года.

23 . Дворцовая набережная

Дворцовая набережная — одно из самых живописных мест Санкт-Петербурга, расположенное вдоль южной стороны Невы между Дворцовым мостом и Мраморным дворцом. Здесь сосредоточены выдающиеся памятники архитектуры, истории и культуры, отражающие величие и красоту Северной столицы.

История набережной начинается еще в XVIII веке, когда на её месте были возведены первые здания, принадлежавшие знатным семьям и государственным деятелям. Постепенно территория развивалась и становилась важным центром городской жизни. В XIX веке набережная приобрела современный вид благодаря строительству новых дворцов и особняков, многие из которых сохранились до наших дней.

Дворцовая набережная славится своими видами на Неву и разводные мосты, особенно эффектные в ночное время. С набережной открывается панорама на Петропавловскую крепость, Стрелку Васильевского острова и другие знаковые места города.

24 . Зимний дворец Петра I

После победы под Полтавой в 1709 году и взятия Выборга в 1710 году в Санкт-Петербурге началось активное каменное строительство. Позволить себе дорогой каменный дом могли немногие, но жители Дворцовой набережной, включая самого Петра I, имели для этого достаточно средств.

В те годы строился новый Зимний дворец Петра I, который приблизили к самой Неве. Для этого берег укрепили деревянными стенками и обустроили пристани. Именно в этом дворце Пётр I скончался в 1725 году.

На иллюстрации вы можете увидеть не только дворец, но и деревянный разводной Зимнедворцовый мост, созданный инженером Германом ван Болесом. Он состоял из двух крыльев, которые разводились с помощью рычагов и зубчатых колёс. В 1763–1766 годах его заменили на каменный мост, облицованный гранитными плитами. Его отличительной чертой стала «горбатость» — высокий дугообразный подъём над Зимней канавкой.

25 . Далее к Дворцовому мосту

Характер Дворцовой набережной определили летняя и зимняя резиденции Петра I, построенные на этом берегу Невы. Близость к Адмиралтейству привлекала сюда высшее морское начальство, а чуть дальше селились корабельные мастера, включая самого Петра I, который работал под псевдонимом Пётр Михайлов.

Двигайтесь к Дворцовому мосту.

26 . Дворцовый мост

Дворцовый мост — один из самых узнаваемых символов Санкт-Петербурга. Но его история началась не сразу. Изначально на этом месте был лодочный перевоз, а неподалёку находился наплавной Исаакиевский мост, соединявший Университетскую набережную и Сенатскую площадь.

После постройки в 1850 году Благовещенского моста (первой постоянной переправы через Неву) Петербургский биржевой комитет обратился к царю с просьбой перенести Исаакиевский мост ближе к Зимнему дворцу. Это позволило бы создать удобную транспортную связь для учреждений Торгового порта на стрелке Васильевского острова.

В 1853 году разрешение было получено, и проект перестройки разработал выдающийся инженер Иван Герард. К 1856 году работы завершились, и на свет появился наплавной Дворцовый мост, который обошёлся казне в 50 000 рублей.

27 . Плашкоутный мост

Основу наплавных (плашкоутных) мостов составляли плавучие опоры — плашкоуты, закреплённые якорями или оттяжками. На них укладывался настил, по которому двигались люди и транспорт. Такие мосты были просты в устройстве и не зависели от ширины или глубины реки, но их главным недостатком была недолговечность.

Уже в 1880-х годах возникла необходимость заменить плашкоутный Дворцовый мост на постоянный. Об этом свидетельствуют протоколы строительной комиссии, где упоминаются повреждения моста ледоходом и ходатайства о его восстановлении. В 1882 году общественные организации обратились в городскую управу с просьбой построить постоянную переправу, но решение так и не было принято.

На фото вы можете увидеть деревянный плашкоутный мост, который когда-то соединял берега Невы.

28 . Строительство постоянной переправы

Весной 1899 года старые плашкоуты Дворцового моста дали течь и затонули, что ускорило решение о замене переправы. В 1901 году объявили конкурс, на который поступило 27 эскизных проектов, включая 14 от зарубежных авторов. Однако ни один из них не произвёл должного впечатления на городскую думу.

Во втором туре участвовали только отечественные предприятия, и в 1911 году победителем стало **Общество Коломенских заводов**. Строительство моста планировалось завершить к концу 1913 года с обязательным условием: использовать только российские материалы и труд русских рабочих и инженеров.

Дворцовый мост стал самым сложным инженерным проектом среди всех мостов через Неву, так как разводной пролёт решили разместить не у берега, а в центре русла.

Продолжим наше путешествие по истории этого уникального сооружения?

29 . Открытие Дворцового моста

Дворцовый мост был открыт 23 декабря 1916 года, но торжество прошло скромно. Царская семья не присутствовала: шла Первая мировая война, а за неделю до этого убили Григория Распутина. На церемонию прибыла лишь десятая часть приглашённых, а ленту перерезал заместитель городского главы.

Длина моста составила 260 метров, ширина — почти 28 метров. Масса металлических пролётов — 4868 тонн, а противовесов разводного механизма — 2800 тонн.

В 1918 году мост переименовали в Республиканский, но в январе 1944 года ему вернули историческое название.

Я предлагаю вам подняться на Дворцовый мост и насладиться видом на Зимний дворец и Петропавловскую крепость. Когда будете готовы продолжить, скажите: продолжить.

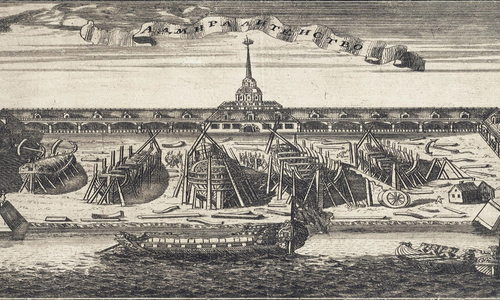

31 . Адмиралтейская набережная

Адмиралтейская набережная — самая молодая из всех парадных набережных исторического центра Петербурга. Она появилась на месте стапелей, где когда-то строились корабли.

Адмиралтейство было заложено 5 ноября 1704 года на месте старого поселения Гавгуево. Уже 29 апреля 1706 года со стапелей сошло первое судно. В 1806–1823 годах здание Адмиралтейства перестроили по проекту архитектора Андреяна Захарова, а на берегу Невы появились два павильона, обрамлявшие верфь.

Промышленный вид верфи портил парадную панораму города, поэтому многие хотели обустроить набережную. Однако работы начались только в 1871 году, когда была создана комиссия под руководством князя Лобанова-Ростовского.

32 . Строительство набережной

В 1873 году комиссия объявила конкурс на устройство гранитной набережной, который выиграло Русское Строительное общество с бюджетом в 365 000 рублей. Согласно договору, работы должны были завершиться к 1 ноября 1874 года.

Проект, разработанный инженерами Владимиром Карловичем и Семёном Селяниновым, начали реализовывать 14 августа 1873 года. Адмиралтейская набережная была готова к 21 ноября 1874 года, всего на 20 дней позже срока.

На части мостовой разбили газоны и посадили деревья, а вдоль набережной устроили четыре причала. Особое внимание привлекала пристань у восточного крыла Адмиралтейства, украшенная двумя вазами и двумя львами по рисункам Карла Росси.

Вазы из полированного порфира изготовили на шведской фабрике, а фигуры львов и их пьедесталы — на петербургском Александровском чугунолитейном заводе.

33 . Царь-плотник

У спуска к воде стоит небольшой памятник Петру-плотнику, также известный как «Царь-плотник». Это копия с копии, и у него интересная история.

Оригинальный памятник, названный «Пётр I обучается в городе Саардаме в Голландии корабельному делу в 1697», был заказан Николаем II и установлен в 1910 году. На его открытии присутствовал великий князь Николай Николаевич.

Вскоре с памятника сделали копию, которую подарили Голландии. Она до сих пор стоит в Саардаме. Однако в советское время оригинал был уничтожен. В 1996 году с голландской копии сняли ещё одну, которую и установили здесь. Правда, постамент теперь ниже, чем был раньше, что позволяет туристам «помогать» Петру в его работе — об этом говорят ярко натёртые коленка и ботинок.

35 . Александровский бульвар

Александровский сад, площадью 10 гектаров, появился во время реконструкции Адмиралтейства. 18 апреля 1805 года вышел указ Александра I, согласно которому по проекту архитектора Луиджи Руска был организован широкий бульвар. Он включал три дорожки, обсаженные четырьмя рядами деревьев.

Работы по благоустройству поручили английскому садовнику Ульяму Гульду, и к зиме они были завершены. На бульваре установили зелёные скамейки по рисункам Руска, 50 масляных фонарей, а у входа поставили турникеты с часовыми. Газоны огородили низкими заборами, а для посетителей открыли два деревянных павильона — кофейный и чайный домики.

Перед главным фасадом Адмиралтейства проходит узкая улица, а за ней — прямая дорожка, идущая через весь сад. У её начала стоит статуя Флоры, а в конце — Геракла, обозначающие границы первоначального бульвара.

36 . Александровский сад

Адмиралтейский бульвар быстро стал любимым местом петербуржцев, особенно в холодную и ветреную погоду. Деревья здесь защищали от ветра, что было особенно ценно, ведь вокруг простирались открытые парадные площади.

Территория за оградой бульвара превратилась в место народных гуляний. Особенно масштабные праздники проводились здесь с 1840-х годов, особенно на Сырной, Масляной и Пасхальной неделях. Однако деревянные балаганы часто становились причиной пожаров. После одного из них в 1872 году гулянья перенесли на Марсово поле.

Идея создания сада принадлежала адмиралу Самуилу Грейгу, президенту Русского общества садоводства. Много лет он наблюдал из окна своего кабинета за пустынной и пыльной Адмиралтейской площадью, что вдохновило его предложить её озеленение.

37 . Создание сада

Создание проекта нового сада поручили ботанику Эдуарду Регелю, основателю и вице-президенту Русского общества садоводства. Он представил несколько вариантов, и в первой половине 1872 года был одобрен проект с фонтаном в центре.

Работы начались 3 июля 1872 года и завершились к 8 июля 1874 года. Интересно, что до 2000-х годов чаша фонтана в Александровском саду была самой большой в Петербурге.

Фонтан окружают четыре бюста: Гоголь, Лермонтов, Глинка и министр иностранных дел Горчаков. Почему же Горчаков оказался среди корифеев литературы и музыки? Гоголь и Лермонтов «поселились» здесь в 1896 году, Глинка — в 1900-м, а бюст Горчакова установили только в 1998 году, к 200-летию со дня его рождения. Хотя логической связи с другими бюстами нет, он выглядит так искусно, что кажется их современником.

39 . Адмиралтейство

Адмиралтейство — одна из старейших построек Петербурга. Первые корпуса верфи появились здесь в 1704 году по проекту самого Петра I. Корабли строили здесь до 1844 года, после чего производство перенесли ближе к Финскому заливу. В здании разместили морское министерство, а в советское время — Высшее военно-морское инженерное училище. С 2012 года здесь находится Главное командование ВМФ России.

Башня с золочёным шпилем высотой 72 метра — одна из самых высоких в городе и имеет огромное градостроительное значение. На неё ориентированы Невский проспект, Вознесенский проспект и Гороховая улица.

Напишете ещё

Мне понравилось

Отличная экскурсия