Экскурсия по Солянке

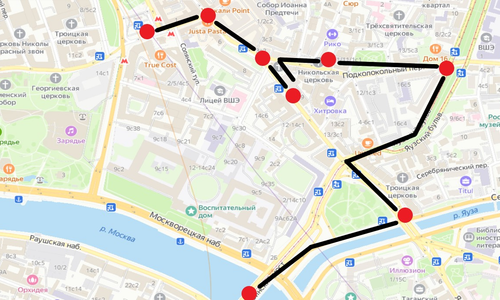

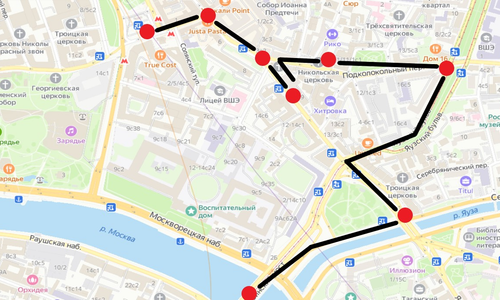

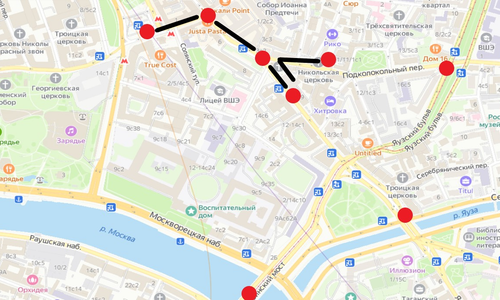

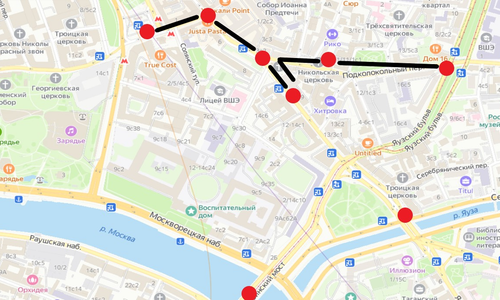

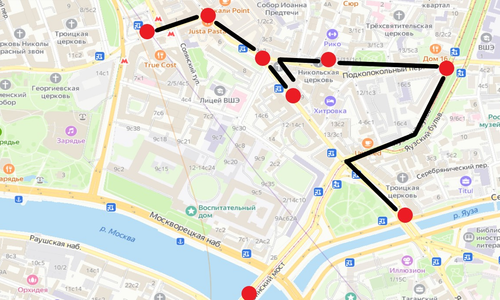

Прогулка по завораживающей улице Солянка: В ходе экскурсии мы исследуем уникальную атмосферу ул. Солянка, познакомимся с Церковью всех святых на Кулишках и Храмом Рождества Богородицы на стрелке. Мы посетим Соляной двор и Опекунский совет, а также прогуляемся по очаровательному Подколокольному переулку. Вас ожидает Храм Николая Чудотворца в Подкопаях, архитектурные чудеса Дома Голосова, Астаховского моста и Большого Устьинского моста. Закончим нашу прогулку у Дома на Котельнической набережной, впитывая атмосферу исторического центра столицы.

Москва 30-45 мин. Навык Яндекс.Диалоги и мобильное приложение Алиса - голосовой помощник Бесплатно

Экскурсия опубликована на платформе Яндекс.Диалоги. Для запуска навыка вам потребуется Яндекс.Браузер или приложение Яндекс c Алисой.

Для запуска экскурсии обратитесь к Алисе с просьбой запустить навык «Экскурсия по Солянке», или нажмите на кнопку «Алиса это умеет».

1 . Экскурсия по Солянке

Эта улица, словно живая книга, хранит в себе многовековую историю. Мы начнем наше путешествие со Славянской площади, где когда-то кипела торговля и решались судьбы города. Далее нас ждет Соляной двор — место, где в XVII веке хранили соль, жизненно важный товар для Москвы. Вы узнаете, как соль влияла на экономику и даже дала название улице.

Затем мы увидим здание Опекунского совета, где в XIX веке решались вопросы благотворительности и опеки. А после вас удивит Дом Голосова — шедевр советского авангарда, окруженный мифами о своей архитектуре. Завершим мы прогулку на Большом Устьинском мосту, откуда открывается потрясающий вид на Москву-реку и Кремль. Готовьтесь погрузиться в атмосферу старины и открыть для себя тайны Солянки!

3 . Солянка

Мы с вами находимся на окраине древней Москвы, где когда-то кипела жизнь приезжих селян. Это место было своеобразными «воротами» в город для тех, кто привозил сюда свои товары: зерно, лесные ягоды, грибы и изделия собственного производства. Здесь, на торгах, селяне не только продавали, но и покупали то, чего не могли найти в своих деревнях: дорогие ткани, железные инструменты и, конечно, соль — настоящую ценность того времени.

Соль в те времена была стратегическим товаром, и ее продажа находилась под строгим контролем государства. Для этого строились специальные соляные дворы, один из которых вы видите на изображении Солянки конца XVIII века. Эти небольшие белые здания слева — и есть тот самый соляной двор, где кипела торговля.

Интересно, что со временем слова «селяне» и «соль» слились в одно, дав название этой древней улице — Солянке. Это не просто улица, а настоящий символ истории московской торговли и быта.

4 . Церковь всех Святых на Кулишках

Древняя церковь Всех Святых на Кулишках — один из старейших храмов Москвы. Этот храм, построенный при Дмитрии Донском, впервые упоминается в 1365 году, а свой современный облик он приобрел в конце XVII века. На фото вы видите, как изменился храм с 1882 года до наших дней.

Церковь была заложена в память о героях Куликовской битвы 1380 года. Ее освятили в честь всех святых, потому что каждый погибший воин носил имя своего небесного покровителя, а павших было так много, что перечислить всех было невозможно.

Напротив храма раскинулась Славянская площадь, которая до 1992 года носила имя революционера Виктора Ногина, первого наркома торговли и промышленности. Отсюда расходятся две старинные улицы: Варварка, ведущая к Кремлю, и Солянский проезд, который выведет нас к улице Солянка.

Готовы продолжить наше путешествие? Скажите «продолжить», и мы отправимся дальше!

5 . Расстрельный полигон и возрождение

Церковь Всех Святых на Кулишках хранит не только древнюю историю, но и мрачные страницы советского прошлого. В 1930-е годы храм перешел в ведомство госбезопасности и стал местом казней «врагов революции». Останки жертв того времени были обнаружены лишь спустя 60 лет, во время реставрации фундамента и подвалов.

В 1967 году здание храма использовалось как строительно-монтажное управление, а в 1970-е годы его отреставрировали снаружи и передали Гастроль-бюро Москонцерта. Лишь в 1990 году храм был передан Музею истории Москвы, а в конце 1991 года возвращен Русской Православной Церкви.

Интересно и происхождение названия «Кулишки». Слова «кулиши», «куличи» и «кулишки» обозначали сухие холмы в болотистой местности, а в более широком смысле — далекую окраину. Отсюда и пошло выражение «у черта на куличках», означающее что-то очень далекое и недоступное.

7 . Улица Забелина

Улица Забелина названа в честь выдающегося русского историка Ивана Забелина, который более 20 лет возглавлял Исторический музей Москвы. Его труды стали основой для изучения истории города.

Налево уходит Большой Спасоглинищевский переулок, где находится старейшая московская хоральная синагога. В этом же переулке жил знаменитый ученый и писатель-фантаст Иван Ефремов, автор культовых романов «Туманность Андромеды» и «Таис Афинская».

Обратите внимание на серые здания на углу — это доходные дома Московского купеческого общества, построенные на месте Соляного рыбного двора. До 1913 года здесь торговали солью, поташом и соленой рыбой. Соль была настолько важна, что ее нехватка или дороговизна вызывали даже соляные бунты!

8 . Производство и продажа соли

В прошлом Россия испытывала острую нехватку соли для внутреннего рынка, чем активно пользовались англичане, продавая ее по завышенным ценам. Ситуацию изменил Петр Первый, введя государственную монополию на производство и продажу соли, а также установив высокие акцизы на импорт. За нарушение этих правил грозила «вечная каторжная работа».

Именно сюда, на Соляной двор, приезжали селяне за солью — сначала к частным торговцам, а после реформы Петра — на государев двор. Соляной двор был сложным инженерным сооружением с обширными подземными кладовыми, остатки которых вы можете увидеть на фото.

Есть легенда, что здесь спрятано множество кладов. В 1913 году при строительстве этого квартала действительно нашли горшок с монетами. Кто знает, может, под ногами у нас до сих пор лежат сокровища? Шучу, конечно, лопата вам не понадобится!

9 . Доходные дома

Сегодня покупка соли — это обычный поход в магазин, а на месте Соляного двора красуются великолепные доходные дома. Но что такое доходный дом? Это здание, построенное специально для сдачи квартир в аренду. Такие дома появились еще в Древнем Риме, а в Россию их строительство, по легенде, привез из Европы сподвижник Петра Первого — Александр Меньшиков.

Европейская схема была простой: первый этаж занимали магазины и лавки, а выше располагались квартиры. Чем выше этаж, тем скромнее планировка и ниже цена. Лишь немногие богатые дворянские семьи могли позволить себе собственные каменные усадьбы и загородные поместья, а мелкое дворянство чаще всего снимало жилье.

Таким образом, до революции дома в Москве делились на три категории: общественные здания, частные усадьбы и доходные дома, число которых стремительно росло.

11 . Храм Рождества Богородице на стрелке

Храм Рождества Богородицы на стрелке — это не просто архитектурный памятник, а живой свидетель истории. Впервые церковь на этом месте появилась еще в XIV веке. Именно здесь собиралось московское войско перед походом на Куликово поле, а Дмитрий Донской вел свои полки по дороге на Владимир, которая сейчас стала улицей Солянкой.

К 1711 году храм обветшал, и его прихожане начали строительство заново. Однако средств не хватило на 60 пудов железа. Тогда священник Алексей Яковлев обратился к Петру Первому, и царь лично распорядился выделить необходимые материалы. Так появился новый каменный храм, черты которого мы видим и сегодня.

Сейчас храм является патриаршим Аланским подворьем, и в нем проходят службы на церковнославянском и осетинском языках, что делает его уникальным местом духовной жизни Москвы.

12 . Памятник погибшим заложникам в Беслане

Перед Храмом Рождества Богородицы в 2010 году был установлен трогательный памятник, посвященный жертвам бесланской трагедии 2004 года. Автор монумента — знаменитый скульптор Зураб Церетели, президент Российской академии художеств.

Памятник выполнен в виде кометы, устремленной ввысь. В его основании лежат детские игрушки — плюшевый медвежонок, паровозик, лошадка, — символизирующие хрупкий мир детства, разрушенный в одно мгновение. Бронзовые плиты, словно ступени, поднимаются вверх, постепенно превращаясь в человеческие фигуры, которые теряют свою телесность и сливаются в вихревой поток, увенчанный птицами. Это символизирует восхождение душ к бессмертию.

На основании мемориала высечены слова: «В память о жертвах трагедии в Беслане, Северная Осетия, Беслан, школа № 1, 1–3 сентября 2004 года. 1127 заложников, 334 погибших, в том числе 186 детей».

14 . Опекунский совет

Мы подошли к зданию Опекунского совета, история которого тесно связана с именем Ивана Бецкого — выдающегося деятеля эпохи Екатерины II. Его отец, генерал-фельдмаршал Иван Трубецкой, попал в шведский плен на 18 лет, где у него родился внебрачный сын. Несмотря на то, что мальчик не мог носить фамилию отца, он получил образование и стал одной из ключевых фигур своего времени.

Иван Бецкой, «без трех букв Трубецкой», был секретарем Екатерины II, президентом Академии художеств и создателем Воспитательного дома — первого государственного приюта для детей. Благодаря поддержке императрицы, выделившей средства и издавшей манифест, Бецкой смог реализовать этот масштабный проект.

На фото вы видите главный корпус Опекунского совета, который позже был объединен с боковыми флигелями. Это здание стало символом заботы о сиротах и нуждающихся.

15 . Сироты и подкидыши

Опекунский совет заседал в просторном зале на третьем этаже главного корпуса, который в советские годы стал залом заседаний военной академии. Этот зал вы видите на фото.

Уникальность проекта Воспитательного дома заключалась в его прогрессивных идеях. Сироты получали прекрасное образование, изучали языки, а лучшие выпускники отправлялись на стажировки. Те, кто не проявлял усердия, получали одежду, рубль денег и паспорт свободного человека, позволявший им стать купцами.

Финансирование проекта было не менее интересным. Воспитательный дом существовал за счет частных пожертвований и налога на производство игральных карт: с каждой колоды российского производства 5 копеек шли на нужды детей.

Сегодня в здании Опекунского совета по-прежнему заботятся о детях: здесь находится Научный центр здоровья детей Российской академии медицинских наук.

16 . Далее к церкви Николая Чудотворца в Подкапаях

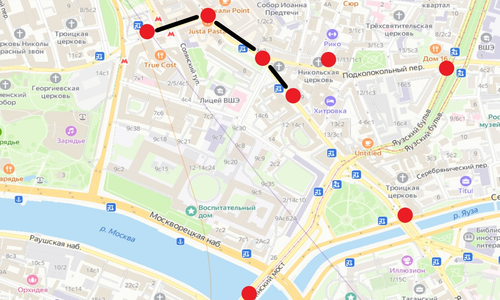

Возвращайтесь к Храму Рождества Богородицы на стрелке, чтобы продолжить наш маршрут по Подколокольному переулку. Это направление когда-то было настоящей дорогой, ведущей в великокняжеское село Воронцово.

Подойдя к храму, двигайтесь вверх по Подколокольному переулку до церкви Николая Чудотворца в Подкопаях, которая находится по адресу: Подколокольный переулок, дом 9.

17 . Подкопаевский переулок

Название переулка связано с древним селом Подкопаево. Существует несколько версий происхождения этого названия.

Первая версия гласит, что здесь жили «подкопаи» — мастера подкопа, которые занимались саперными работами, например, закладыванием пороховых зарядов под стены вражеских крепостей. Это звучит логично, ведь неподалеку, на Васильевском лугу, собирались войска перед походами.

Но есть и более интересная версия. Историки и археологи считают, что на этом месте находилось поселение вятичей — западнославянского племени, которое долго сопротивлялось присоединению к Киевской Руси и христианизации. Вятичи окружали свои селения рвами и валами, для создания которых нужно было копать. Возможно, именно отсюда и пошло название «Подкопаево».

18 . Храм Николая чудотворца

Храм Николая Чудотворца в Подкопаях окутан легендами. Одна из них гласит, что воры пытались похитить драгоценные ризы с икон, сделав подкоп. Однако божественное провидение остановило их, а сам подкоп вошел в историю, дав название и храму, и переулку.

Храм упоминается в исторических источниках с конца XV века. В 1700 году его украсили уникальным шестигранным завершением, а позже, на средства прихожан, была построена колокольня и отдельная кладовая палата. На фото 1881 года видно, что территория храма была значительно больше, чем сейчас.

В послереволюционные годы храм избежал закрытия благодаря греческой общине, которая зарегистрировалась здесь.

19 . Далее к Яузскому бульвару

Мы продолжаем наш путь по Подколокольному переулку, который ведет нас через Хитровскую площадь к Яузскому бульвару. Этот переулок хранит память о многих известных жителях: здесь жили актер Евгений Моргунов, писатель Борис Акунин и другие выдающиеся личности.

Хитровская площадь, мимо которой мы проходим, в дореволюционной Москве была местом, где кипела жизнь «городского дна»: ночлежные дома, трактиры, притоны и игорные дома привлекали воров, нищих и наемных рабочих. Если вы читали Бориса Акунина, то знаете, что его герой Эраст Фандорин не раз расследовал дела, связанные с этим районом.

Теперь наша задача — подняться к Яузскому бульвару. Отсюда открывается потрясающий вид на Москву: шатры Кремлевских башен, сталинские высотки и современные небоскребы «Москва-Сити» создают уникальный архитектурный ансамбль. Не забудьте сделать фото на память, но будьте осторожны — вокруг оживленное движение.

20 . Дом Голосова

Знаменитый дом архитектора Ильи Голосова — шедевр постконструктивизма, построенный в 1933–1940 годах.

Этот восьмиэтажный жилой дом возводился в два этапа. Первая очередь, по Подколокольному переулку, была завершена в 1936 году, а вторая, по Яузскому бульвару, — к 1940 году, хотя с некоторыми отклонениями от первоначального проекта. Дом построен на месте разобранных зданий, включая домовую церковь 1698 года.

Интересно, что в этом доме родился и вырос известный московский певец Валерий Сюткин. Кроме того, дом Голосова не раз становился киногероем: его можно увидеть в фильмах «Покровские ворота», «Розыгрыш» и «Холодное лето 53-го».

21 . Памятник Расулу Гамзатову

Памятник выдающемуся советскому поэту Расулу Гамзатову, который установлен у дома № 16. Этот памятник был открыт в 2013 году, а его авторами стали скульпторы Игорь Новиков, Алексей Тихонов и Шамиль Канайгаджиев.

Расул Гамзатов, родившийся в 1923 году, был не только героем социалистического труда, но и одним из самых ярких поэтов своего времени. Лауреат Сталинской и Ленинской премий, он начал писать стихи на аварском языке, а его первый сборник вышел, когда ему было всего 20 лет.

Многие знают его строки:

«Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей…»

Песня «Журавли» на его стихи стала легендарной. Ее записал Марк Бернес в июле 1969 года, а через 47 дней он ушел из жизни. Его последней просьбой было, чтобы эта песня звучала на его похоронах.

22 . Далее к Троицкой церкви

Далее двигайтесь к Церкви Троицы Живоначальной в Серебряниках. Она расположена по адресу Серебрянический переулок, 1А, строение 10, всего в нескольких шагах от Астаховского моста через реку Яузу.

Интересно, что церковь была важным центром духовной жизни для местных жителей и оставалась действующей даже в годы советской власти, когда многие храмы были закрыты.

23 . Церковь Живоначальной Троицы в Серебряниках

Напротив сквера вы можете увидеть Церковь Живоначальной Троицы в Серебряниках. По предположениям исследователей, деревянный храм во имя Святой Троицы существовал уже в XVI веке, но впервые упоминается в источниках в 1620 году. В это же столетие здесь появился Государев Денежный двор, где чеканилась серебряная монета. Мастера, проживавшие вокруг и именовавшиеся серебряниками, были основными прихожанами Троицкого храма, дав ему название «в Серебряниках».

В 1657 году храм уже был каменным, но впоследствии здание неоднократно расширялось. В 1764–1768 годах на средства Афанасия Гончарова, прапрадеда Натальи Гончаровой — супруги Александра Сергеевича Пушкина, была возведена существующая колокольня.

Наконец, в 1781 году супруга купца первой гильдии Татьяна Суровщикова пожертвовала средства на новый храм, который был построен на подклете и с использованием части стен старого здания.

24 . Астаховский мост

Недалеко от Троицкой церкви находится Астаховский мост, названный не в честь адвоката, а в память о молодом рабочем заводе Гужон — 19-летнем Иване Астахове. В 1917 году он возглавил демонстрацию и был убит на мосту полицейскими. Об этом трагическом событии напоминает мемориальная табличка, установленная на мосту.

Современный мост, построенный в 1940 году по проекту архитектора Ткаченко и инженера Гольбродского, представляет собой однопролетную железобетонную конструкцию. Он перекрывает русло реки Яузы и тротуары нижнего яруса набережной.

Его предшественник, Яузский мост, был построен в 1805 году подрядчиком Андреяновым, но из-за отсутствия технического надзора оказался ниже и длиннее, чем планировалось. В итоге старый мост разобрали, чтобы возвести новый.

26 . Яуза

С Большого Устьинского моста открывается прекрасная панорама. Левым притоком Москвы-реки, как стало понятно из нашего маршрута, является река Яуза.

Существует две версии происхождения этого названия. Согласно первой, слово «Яуза» восходит к балтийским языкам. В латышском языке есть созвучное слово «аузэс», что означает стебель овса. По другой версии, название «Яуза» произошло от слова «узы», которое означает связь. Ведь Яуза — это приток Москвы-реки, её младшая сестра.

В наше время Яузу трудно назвать полноценной водной артерией, но её общая длина составляет 48 километров. Раньше река имела огромное значение не только для Москвы, но и для многих удельных княжеств. Она была частью водного пути из южных регионов во Владимир. Путешественники выбирали её за то, что она была относительно прямой. Благодаря большому потоку людей, место, где Яуза впадает в Москву-реку, стало довольно быстро развиваться: появлялись слободы, а потом разрастался и сам город.

27 . Дом на Котельнической набережной

Обратите внимание на одну из семи сталинских высоток — это дом на Котельнической набережной. Его строили с 1938 по 1952 год, прерываясь на Великую Отечественную войну. Прообразом этого здания стало Муниципальное здание Манхэттена в Нью-Йорке. Вы можете сравнить их, взглянув на фотографии.

Дом построен в стиле сталинского ампира. На его фасаде можно увидеть множество барельефов и горельефов на советскую тематику: здесь изображены счастливые советские граждане, знамена и колосья, символизирующие изобилие в СССР.

Первые квартиры начали сдаваться в 1953 году. Они были с великолепным ремонтом: потолки украшала лепнина, а на полу лежал паркет. Мебель и техника тоже были самыми современными, однако жильцам запрещалось их передвигать. Говорят, это было связано с наличием прослушивающих устройств, но точных подтверждений этому нет.

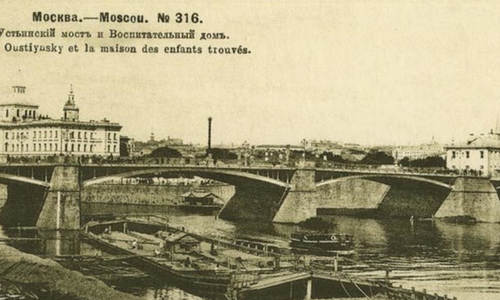

28 . Первый Большой Устьинский мост

Мост, на котором мы стоим, называется Большим Устьинским.

Изначально в этом месте находился деревянный мост, который в 1881 году был заменен на каменный. Первый Большой Устьинский мост был построен по принятой в Москве трехпролётной арочной схеме, разработанной инженером Шпейером. Это хорошо видно на фото 1900 года.

На берегах были размещены каменные быки, оснащенные ледорезами. Сам мост представлял собой металлическую конструкцию. Для конки были установлены специальные рельсы, которые позже заменили на трамвайные. Рядом с мостом был организован толкучий рынок, что делало это место оживленным и популярным среди горожан.

К началу XX века Москва-река значительно обмелела, и в 30-е годы прошлого века было решено построить «Канал имени Москвы», соединивший Москву-реку с Волгой. Сооружение канала позволило значительно поднять уровень воды в Москве-реке, что вызвало необходимость реконструировать московские мосты, включая Большой Устьинский мост.

29 . Новый Большой Устьинский мост

Современный Большой Устьинский мост был построен в 1938 году чуть выше по течению от старого моста в рамках масштабной реконструкции московских набережных. Проект разработали инженер Вахуркин и архитекторы Гольц и Соболев. Изначально планировалось возвести башню-маяк, но от этой идеи отказались.

Главный пролет моста состоит из шести клепаных стальных арок общим весом 2235 тонн. Уникальной особенностью моста является отсутствие видимых береговых устоев — он опирается на подземные фундаменты размером 31 на 40 метров. Длина пролета составляет 134 метра, а ширина — 34 метра.

На мосту до сих пор действуют трамвайные линии, включая маршрут легендарного трамвая «А», известного по роману Булгакова «Мастер и Маргарита» как «Аннушка», пролившая масло.

30 . Виды с моста

С Большого Устьинского моста открывается великолепный вид на Воспитательный дом. Я упоминала его на остановке у Опекунского совета. Важность этого проекта и комплексность подхода к решению проблемы сирот и подкидышей вызывает глубокое уважение к Ивану Бецкому.

Представьте себе, что на этом самом месте когда-то находился Васильевский луг, где ратная дружина Дмитрия Донского в доспехах под стягами собиралась перед Куликовской битвой. Это добавляет особую историческую атмосферу и значимость месту, на котором мы стоим.

Вы также можете любоваться видами Кремля, Собора Василия Блаженного, парящего моста в Зарядье и другими примечательными объектами, которые стоит посетить.

Экскурсия очень интересная. Узнал много нового

Отличная экскурсия.