Экскурсия по Петропавловской крепости

Откройте для себя тайны Петропавловской крепости: В ходе экскурсии мы прогуляемся по Иоанновскому мосту к памятнику зайцу, затем восхитимся Петровскими воротами и Потерной. Мы осмотрим Флажную башню и памятник Петру I, а также посетим Комендантский дом. Завершим нашу поездку у величественного Петропавловского собора, Ботного дома и Невских ворот, погружаясь в богатую историю и архитектурное великолепие этой легендарной крепости.

Санкт-Петербург 30-45 мин. Навык Яндекс.Диалоги и мобильное приложение Алиса - голосовой помощник Бесплатно

Экскурсия опубликована на платформе Яндекс.Диалоги. Для запуска навыка вам потребуется Яндекс.Браузер или приложение Яндекс c Алисой.

Для запуска экскурсии обратитесь к Алисе с просьбой запустить навык 'Экскурсия по Петропавловской площади', или нажмите на кнопку «Алиса это умеет».

1 . Экскурсия по Петропавловской крепости

Петропавловская крепость — это старейший архитектурный памятник Санкт-Петербурга и его историческое ядро. Расположенная на Заячьем острове, она была заложена 16 мая 1703 года, и эта дата считается днём основания города.

Крепость относится к I классу согласно классификации крепостей Российской Империи. На её территории находится множество интересных зданий и сооружений, таких как:

- Петропавловский собор с его знаменитым шпилем,

- Великокняжеская усыпальница,

- Монетный двор,

- Тюрьма Трубецкого бастиона,

- Музей истории Санкт-Петербурга.

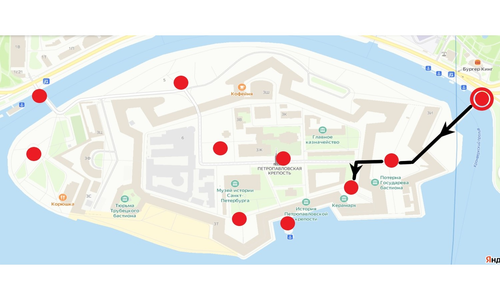

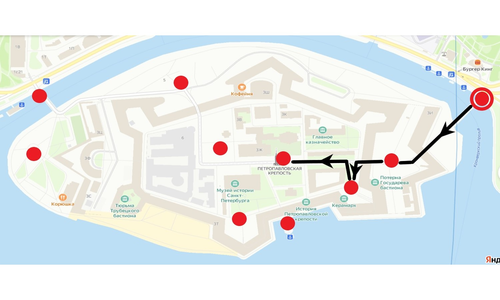

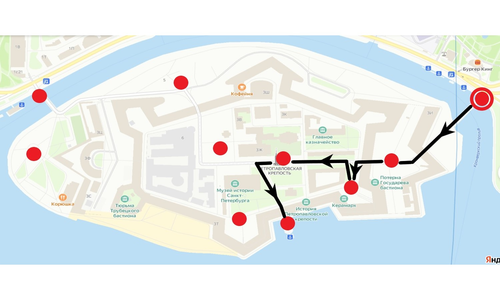

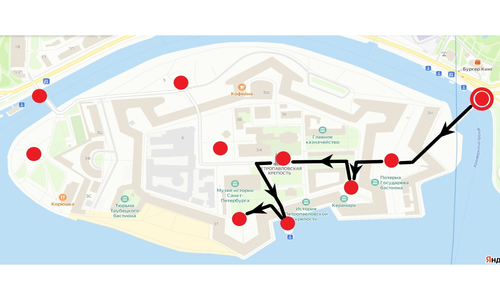

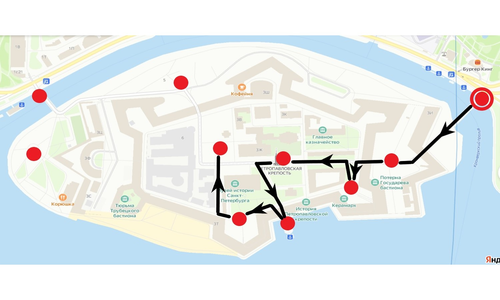

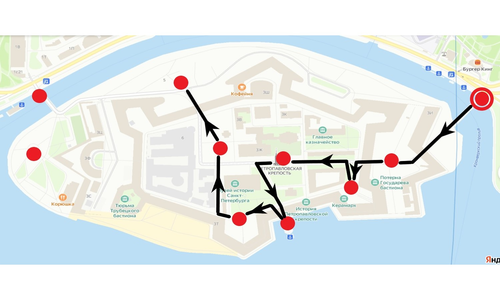

2 . Карта маршрута

Наш маршрут начнётся у Иоанновского моста, который ведёт на Заячий остров с восточной стороны.

Затем мы войдём в Петропавловскую крепость через Петровские ворота, пройдём к Петропавловскому собору, а далее направимся к Комендантской пристани и Нарышкину бастиону. После этого мы вернёмся на площадь и покинем крепость через западные ворота.

Для удобства используйте голосовые команды: вперед, назад, повтори и продолжи.

Подойдите к началу маршрута — Иоанновскому мосту.

3 . Иоанновский мост

Иоанновский мост пересекает Кронверкский пролив, соединяя Петроградский остров с Заячьим. Эта переправа построена на месте старейшего моста Санкт-Петербурга, возведённого в 1703 году одновременно с основанием Петропавловской крепости. Его по праву называют ровесником города.

Сегодня мост состоит из семи металлических пролётов с деревянной проезжей частью и тротуарами. Его длина — 75 метров, а ширина — около 11 метров. Конструкцию поддерживают деревянные опоры с каменными сводами. Чугунная решётка с художественным литьём украшена столбиками, увенчанными боевыми топориками, а кронштейны для фонарей выполнены в виде связки копий с двуглавым орлом на вершине.

Однако так мост выглядел не всегда. Первоначально он был наплавным и имел два разводных пролёта. В 1706 году его переместили и заменили на новый.

4 . Реконструкция Иоановского моста

Новый мост, названный Петровским в честь императора Петра I, тоже был разводным, но между пролётами добавили крепостное укрепление. Со временем количество пролётов менялось: в 1738 году их стало шестнадцать, а к началу 1800-х осталось восемь. Это было связано с активным строительством фортификационных сооружений Петропавловской крепости.

С появлением Иоанновского равелина (вспомогательного укрепления) часть пролётов моста засыпали. Их остатки можно увидеть на фото.

В 1887 году Петровский мост переименовали в Иоанновский. Это название он получил в честь деревянного моста, построенного в 1752 году через ров между крепостью и Иоанновским равелином. Тот мост был назван в честь брата Петра I — Иоанна.

5 . Памятник зайцу

Если вы пройдёте до середины моста и посмотрите на сваи с левой стороны, то увидите небольшую фигурку зайца.

По легенде, Заячий остров, на котором заложена Петропавловская крепость, получил своё название благодаря маленькому зайцу. Спасаясь от наводнения, он запрыгнул в сапог Петру I, когда император сошёл на берег. В память об этой истории в 2003 году, к 300-летию города, у опоры Иоанновского моста установили скульптуру зайца работы Владимира Петровичева.

Кстати, зайца зовут Арсений — это анаграмма финского названия острова. Считается, что Арсений исполняет желания: если кинуть монетку на постамент, и она останется на свае, желание сбудется. Попробуйте — вдруг именно ваше желание исполнится!

6 . Далее к Петровским воротам

Следуйте к Петровским воротам. Для этого двигайтесь дальше через Иоанновский равелин.

Равелин — это вспомогательное фортификационное сооружение треугольной формы, которое обычно размещалось перед крепостным рвом между бастионами. Иоанновский равелин прикрывает Государев и Меншиков бастионы, а также Петровские ворота.

Он назван в честь царя Ивана V — старшего брата Петра I и отца императрицы Анны Иоанновны. Равелин был сооружён в 1731–1740 годах по проекту военного инженера Бурхарда Миниха. В толще его стен устроены казематы-казармы, а в левом фасе находятся Иоанновские ворота, к которым примыкали караульные помещения.

7 . Петровские ворота

Петровские ворота — это первые триумфальные ворота Санкт-Петербурга, сохранившиеся со времён Петра I. Осенью 1707 года император приказал построить ворота, подобные Нарвским, которые были созданы архитектором Доменико Трезини. Ему же поручили и создание этого памятника.

Первые Петровские ворота с каменным основанием и деревянной верхней частью, украшенной резным убранством, были построены в 1708 году. Арку венчает мощный аттик с деревянным резным панно «Низвержение Симона-волхва апостолом Петром» работы скульптора Конрада Оснера. Этот барельеф символизирует победы России в Северной войне. Его ширина — почти 5 метров, а высота — более 3 метров.

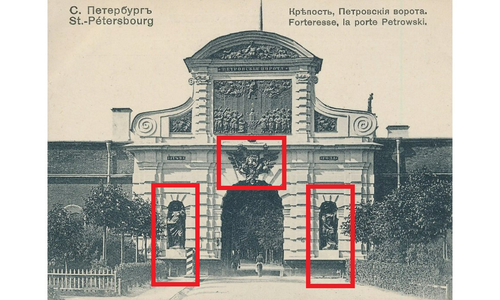

8 . Статуи и герб

В нишах Петровских ворот вы можете увидеть статуи, созданные французским скульптором Николя Пинó. В левой нише находится статуя, символизирующая благоразумие. В её руках — зеркало и змея, что напоминает: «Будь мудр, как змея, и, глядя в зеркало, думай, как есть на самом деле».

В правой нише расположена статуя, олицетворяющая храбрость. На её шлеме изображена Саламандра — мифическое существо, способное жить в огне и воде, гасить пожары и не тонуть.

Над аркой укреплён двуглавый орёл, который в петровское время был не только гербом России, но и символом победоносной русской армии. Изначально орёл был деревянным, раскрашенным «под дуб», но в августе 1720 года его заменили на свинцовый. Вес нового орла составил более 86 пудов (около одной тонны). Автор этого шедевра — скульптор-литейщик Франсуа Вассу, который трудился над ним более года.

10 . Инженерный дом

Справа по ходу движения к стене Петропавловской крепости расположен Инженерный дом — одноэтажное здание, дошедшее до наших дней практически в первозданном виде. Это уникальный памятник раннего барокко, архитектурного стиля, характерного для Петровской эпохи.

Его терракотово-розовые фасады, украшенные лопатками, чёткие линии планировки и просторные окна позволяют ярко представить, каким был архитектурный облик Петербурга в начале XVIII века.

Инженерный дом был построен в 1748–1749 годах и изначально использовался как склад для военных нужд и жильё для инженеров-строителей, которые занимались поддержанием и созданием новых фортификационных укреплений. Позже здесь размещались чертёжная мастерская, архив и жилые помещения Инженерного департамента.

Сейчас в здании находятся постоянные и временные экспозиции.

11 . Стены крепости

Теперь обратимся к стенам Петропавловской крепости. Хотя крепость строилась как оборонительное сооружение, её возведение имело глубокий политический смысл. Она должна была стать символом утверждения России на берегах Балтики и подчеркнуть её новый статус великой морской державы.

Высота стен достигает 9 метров, а толщина в некоторых местах — около 20 метров. Со всех сторон крепость окружена рекой, что делало её практически неприступной. Ни один вражеский корабль не мог подойти на расстояние выстрела, а орудия крепости контролировали Невский фарватер.

Внутри крепости был прорыт канал, обеспечивавший защитников неограниченным запасом питьевой воды. Изначально стены были земляными, но уже в 1706 году их начали перестраивать в камне. Позже, при Екатерине II, стены со стороны Невы облицевали гранитом.

На фото я отметила красной линией пройденный путь и место, где вы сейчас находитесь.

12 . Потерна Петропавловской крепости

В средневековых городах тайные ходы в крепостных стенах играли важную роль в обороне, обеспечивая связь с внешним миром во время осады. В Петропавловской крепости тоже есть такой ход — он называется Потерна.

Потерна начинается слева от Петровских ворот и проходит внутри стены Государева бастиона, выводя к подъёму на крепостную стену. Длина тоннеля — 97 метров, а ширина — около 2 метров.

Кирпичные стены и своды потерны не были окрашены или оштукатурены, а в наружной стене сделаны 25 амбразур-бойниц, которые использовались как для освещения, так и для ведения стрельбы.

В XVIII веке потерна служила складом, но позже вход в неё был засыпан. Реставрация потерны и каземата, с которым она соединена, стала подарком Королевства Нидерландов к 300-летию Санкт-Петербурга.

14 . Памятник Петру I

Посмотрите на памятник Петру I. Идея его создания принадлежит Владимиру Высоцкому, который часто видел, как скульптор Михаил Шемякин рисует основателя Петербурга. Поначалу Шемякин отказался от предложения, но после смерти Высоцкого вернулся к этой идее.

Лицо скульптуры выполнено на основе посмертной маски Петра I, что делает его облик максимально точным. Место для установки памятника внутри Петропавловской крепости выбрал мэр города Анатолий Собчак.

Памятник был отлит в 1991 году в США и установлен здесь летом того же года. Его облик вызвал неоднозначную реакцию: голова Петра выполнена в оригинальной пропорции, а тело увеличено в полтора раза, что придаёт скульптуре гротескный вид.

Сам Шемякин признался, что его Пётр имеет мистический характер. Если потереть правую руку скульптуры, можно привлечь богатство, а если левую — обрести духовную пищу.

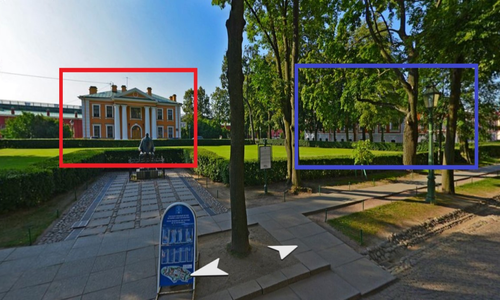

15 . Гауптвахта и Комендатский дом

Памятник Петру I занимает часть бывшей Плясовой площади. Нет, это не старая танцплощадка. За спиной Петра вы видите двухэтажное жёлтое здание бывшей гаупвахты (тюрьмы для военных), которое я выделила красным. Перед ней в землю был врыт столб, к которому привязывали провинившихся солдат. Они стояли на острых кольях, что заставляло их переминаться с ноги на ногу, напоминая танец. Отсюда и название площади.

Слева от памятника находится Инженерный дом, о котором мы уже говорили. А справа, чуть дальше, стоит двухэтажный Комендантский дом (на фото он выделен синим, хотя частично скрыт за деревьями).

Главный корпус Комендантского дома был построен в 1743–1746 годах по проекту военного инженера Христиана де Марина по инициативе коменданта Степана Игнатьева. Кстати, именно здесь проходили допросы участников восстания декабристов.

16 . Петропавловский собор

Петропавловский собор — самый первый храм Санкт-Петербурга.

Первый деревянный собор Святых Петра и Павла был заложен 12 июля 1703 года. Именно в этот день крепость стала называться Санкт-Петербургской. Освятили храм 1 апреля 1704 года, а в 1712 году по проекту Доменико Трезини здесь начали строить новую каменную церковь.

Петропавловский собор стал первым в России, построенным по европейской традиции: прямоугольный объём с одной главой и высокой колокольней. До этого в стране преобладали пятиглавые храмы.

Для Петра I собор стал символом закрепления приневских земель за Россией. Кроме того, с его колокольни удобно было наблюдать за окрестностями, чтобы следить за неприятелем во время Северной войны.

17 . Царская усыпальница

Петропавловский собор быстро стал царской усыпальницей. В 1715 году здесь похоронили жену царевича Алексея — Софию-Шарлотту-Кристину, а в 1717 году — сестру Петра I Марию Алексеевну.

В 1718 году под колокольней был погребён сын Петра I — царевич Алексей Петрович. Считается, что Алексея приговорил к смерти сам царь, так как не мог простить ему отказа от европейского пути России. Алексей мог стать орудием в руках противников петровских реформ, что поставило бы под угрозу все преобразования.

Погребение Петра I состоялось 29 мая 1731 года. В дальнейшем в соборе были похоронены все российские императоры и императрицы до Александра III, за исключением Петра II (похоронен в Архангельском соборе Москвы) и Ивана VI, место захоронения которого остаётся неизвестным.

После постройки в 1908 году Великокняжеской усыпальницы некоторые захоронения были перенесены туда.

19 . Комендантская пристань

Комендантская пристань была построена в 1716 году и изначально была деревянной. Каменной её сделали в 1777 году, когда по приказу Екатерины II стены Петропавловской крепости облицевали гранитом.

Отсюда начинался путь заключённых Петропавловки на каторгу. Узников отправляли по ночам, чтобы не омрачать дневную жизнь столицы.

Но у пристани была и другая, более светлая функция. Именно отсюда ежегодно стартовала торжественная церемония открытия невской навигации. Комендант крепости зачерпывал чашу воды из Невы и на катере отправлялся к Зимнему дворцу. Он вручал сосуд с водой царю, который выплёскивал её и наполнял кубок серебряными рублями. Затем комендант с дворцового крыльца подавал знак на крепость, и раздавался пушечный выстрел, возвещавший начало навигации. Неву сразу заполняли празднично украшенные суда.

20 . Акватория Невы

Акватория Невы, ограниченная Троицким мостом слева и Дворцовым мостом справа, — одно из самых живописных мест Санкт-Петербурга.

Противоположный берег занимает Дворцовая набережная, где расположены самые значимые здания города. С Комендантской пристани вы можете разглядеть Зимний дворец, Большой и Малый Эрмитажи, Дворец великого князя Владимира Александровича, Ново-Михайловский дворец, Мраморный дворец и другие величественные здания.

Это не случайно. В те времена, когда не было самолётов и поездов, Нева была главным транспортным коридором. Первое, что видели гости Петербурга, — это роскошные дворцы, которые производили неизгладимое впечатление.

В этих великолепных зданиях, созданных знаменитыми зодчими, жили и вершили великие дела крупнейшие личности Российской империи XVIII–XIX веков.

22 . Нарышкин бастион

Нарышкин бастион — это не только важное фортификационное сооружение, но и место, где история буквально оживает. Названный в честь Кирилла Нарышкина, двоюродного брата Петра I, он стал символом связи царской семьи с укреплением и защитой города.

Построенный в 1725–1728 годах по проекту Доменико Трезини и Бурхарда Миниха, бастион заменил старое дерево-земляное укрепление. Его каменные стены и мощные казематы служили не только для обороны, но и для хозяйственных нужд. В XVIII — середине XIX века здесь располагались производственные помещения и склады Монетного двора, а в 1826 году в левом фланке бастиона оборудовали камеры для декабристов, ожидавших суда.

Но, пожалуй, самое знаковое событие произошло здесь 25 октября 1917 года. Именно с Нарышкина бастиона был дан сигнал крейсеру «Аврора» о начале вооружённого восстания, которое изменило ход истории России.

23 . Полуденный выстрел

С Нарышкина бастиона до сих пор стреляют — ежедневно в 12 часов. Эта традиция берёт начало ещё в XVIII веке.

Когда Петербург только строился, в 1703 году по указу Петра I пушечные залпы из Петропавловской крепости оповещали о начале и окончании работ, а также об обеденном времени для рабочих. Однако после смерти Петра эта традиция была забыта.

Современный обычай полуденного выстрела связан с морским делом. В 1819 году адмирал Александр Грейг, сын шотландского морского офицера, ввёл ежедневный пушечный выстрел в Севастополе, на базе Черноморского флота. Это делалось для синхронизации часов на судах, в порту и даже в церквях. Возможно, Грейг позаимствовал эту традицию из Англии, где изучал морское дело.

Позже полуденные выстрелы стали производить и в других портовых городах, включая Владивосток и Санкт-Петербург. Первый полуденный выстрел в Петербурге прозвучал в 1865 году.

24 . Флажная башня

Бурхард Миних, участвовавший в строительстве Нарышкина бастиона, также спроектировал Флажную башню, где хранились флаги и ключи от крепостных ворот.

Посмотрите на флаг, развивающийся на Флажной башне. Для моряков он знаком, но многие туристы ошибочно принимают его за британский. На самом деле это крепостной флаг и гюйс Военно-Морского флота России.

Традицию поднимать такой флаг на носу военных кораблей и в морских крепостях ввёл Петр I, вдохновлённый европейским опытом. Интересно, что в гюйсе, пусть и символически, присутствует «английский крест» святого Георгия. Это дань уважения и преемственности российских морских традиций с британским флотом.

Корабль, вставший на якорь, обязательно поднимает такой флаг на носу. А морская крепость, как корабль, готовый к бою, всегда держит его поднятым.

26 . Ботный дом

Небольшое жёлтое здание на Соборной площади — это Ботный дом, построенный для хранения национальной реликвии — ботика Петра I. На этом небольшом парусно-гребном судне юный император постигал основы кораблевождения и корабельного дела.

Ботик был привезён в Россию из Англии в начале 1640-х годов. В мае 1688 года его обнаружил Петр I в подмосковном селе Измайлово среди вещей его двоюродного деда — боярина Николая Романова. Первые плавания Пётр совершил на ботике по реке Яузе в Москве, изучая азы морского дела.

Ботный дом был построен в 1762–1765 годах по проекту архитектора Александра Виста. Ботик был доставлен в Петербург в 1723 году и первоначально хранился в каземате Государева бастиона.

27 . Установка ботика

Архитектор Ботного дома, Александр Вист, немного ошибся с размерами дверей, через которые нужно было внести ботик. В результате при установке реликвии пришлось разобрать часть стены.

В Ботном доме ботик хранился с 1767 по 1931 годы, после чего его перевезли в Петергоф, а в 1940 году он стал частью экспозиции Центрального военно-морского музея.

Сейчас в Ботном доме находится точная копия ботика Петра I, изготовленная к 300-летию Российского флота. Это судно участвовало в морском параде на Неве 26 июля 1996 года, а с 1997 года оно установлено в Ботном доме.

28 . Монетный двор

Следующий объект нашей экскурсии — Монетный двор, расположенный напротив Петропавловского собора.

Жёлтое двухэтажное здание с широким ризалитом и низким треугольным фронтоном — один из лучших образцов русской промышленной архитектуры конца XVIII века.

Санкт-Петербургский Монетный двор был основан 12 декабря 1724 года по указу Петра I, который повелел «золотую монету в Санкт-Петербурге делать в крепости». В 1899 году к 175-летию предприятия была выпущена памятная медаль с надписью: «Основан повелением императора Петра I в 1724 году». Именно тогда на рублёвиках впервые появилась аббревиатура СПБ, ставшая знаком санкт-петербургской чеканки до 1914 года.

Сегодня Санкт-Петербургский Монетный двор — один из крупнейших в мире по чеканке монет, включая памятные и юбилейные монеты из драгоценных металлов.

Готовы продолжить наше путешествие по Петропавловской крепости?

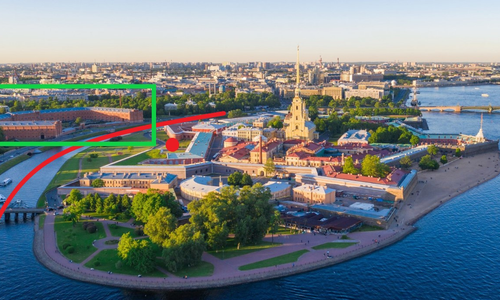

30 . Кронверский пролив

Кронверкский пролив, отмеченный на фото красной дугой, отделяет Заячий остров от Петроградского. Его название связано с кронверком — внешним укреплением крепости, построенным в начале XVIII века. Слово «кронверк» с немецкого переводится как «укрепление в виде короны».

Изначально кронверк был земляным, но в 1860 году, когда крепость потеряла военное значение, его перестроили в камне по проекту Петра Таманского. Сейчас здесь находится Военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи, выделенный на фото зелёным цветом.

Через Кронверкский пролив переброшены два моста: Иоанновский, через который мы вошли на Заячий остров, и Кронверкский, появившийся позже — его упоминания начались с 1872 года.

Формально Кронверкский пролив является речным протоком, но термин «пролив» используется по историческим причинам.

Ваше местоположение отмечено красной точкой.

32 . Алексеевский равелин

Алексеевский равелин — это вспомогательное фортификационное сооружение, прикрывающее Петропавловскую крепость с западной стороны. Он назван в честь отца Петра I — Алексея Михайловича.

Равелин был построен в 1730-х годах для прикрытия Трубецкого и Зотова бастионов. Однако его удобное расположение быстро превратило его в тюрьму для политических преступников.

Тюрьма, известная как «Секретный дом Алексеевского равелина», вмещала около 20 камер. Её узниками были знаменитые личности: авантюристка княжна Тараканова, декабристы, а позже — Фёдор Достоевский и Николай Чернышевский.

К сожалению, до наших дней сохранились только внешние стены равелина. На месте тюрьмы был построен военный архив.

33 . Стрелка Васильевского острова

На противоположном берегу вы можете увидеть здание Биржи и Ростральные колонны.

Две Ростральные колонны были возведены в 1805–1810 годах по проекту французского архитектора Тома де Томона. Они украшены рострами — носовыми частями кораблей, что символизирует мощь и величие морского флота России. Эта традиция восходит к древнеримскому обычаю украшать колонны рострами поверженных вражеских кораблей.

Согласно распространённой версии, колонны аллегорически представляют великие реки России: у северной — Волга и Днепр, у южной — Нева и Волхов. Однако сам Тома де Томон писал, что базы колонн украшены фигурами, символизирующими божества моря и коммерции.

В XIX веке колонны выполняли функцию фонарей, освещавших порт столицы. Сегодня их зажигают только в особо торжественных случаях.

Я фанатка Алисы яндекс

Какая прогулка?

Кстати, а как вас зовут?

Супер

Хорошая прогулка, очень информативная