Экскурсия по Никольской улице

Исследуйте Никольскую улицу в Москве: Эта экскурсия приведет вас к Никольской башне и ГУМу. Далее посмотрим на Старый монетный двор и заглянем в монастыри на посаде, где история живет в каждом камне. Вы увидите Московский печатный двор и насладитесь атмосферой Третьяковского проезда, а также узнаете о загадках Аптеки Ферейна. Завершим маршрут у Китай-городской стены, погружаясь в культуру и наследие столицы.

Москва 30-45 мин. Навык Яндекс.Диалоги и мобильное приложение Алиса - голосовой помощник Бесплатно

Экскурсия опубликована на платформе Яндекс.Диалоги. Для запуска навыка вам потребуется Яндекс.Браузер или приложение Яндекс c Алисой.

Для запуска экскурсии обратитесь к Алисе с просьбой запустить навык 'Экскурсия по Никольской улице', или нажмите на кнопку «Алиса это умеет».

1 . Экскурсия по Никольской улице

Наша прогулка начнётся с погружения в атмосферу старинного купеческого района, где каждая постройка хранит свои уникальные истории. Мы узнаем интересные факты о Монетном дворе, где когда-то чеканили монеты для всей России, и о Никольском монастыре, который стал центром духовной жизни города.

Мы также познакомимся с историей Синодальной типографии, где печатались первые книги на Руси, и увидим фрагменты Китайгородской стены, которая когда-то защищала Москву от врагов.

Наш маршрут пройдёт мимо старинных подворий, где останавливались купцы и дипломаты, и мы осмотрим другие интересные здания, которые расскажут нам о жизни Москвы в разные эпохи

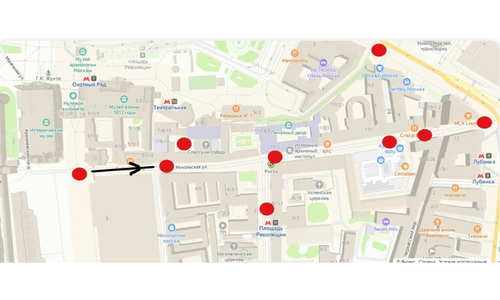

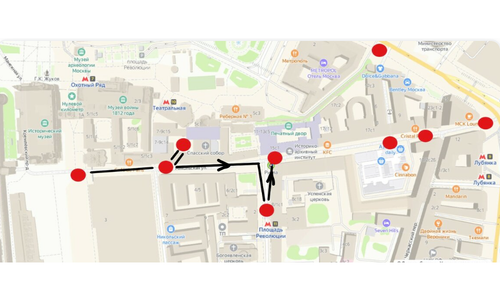

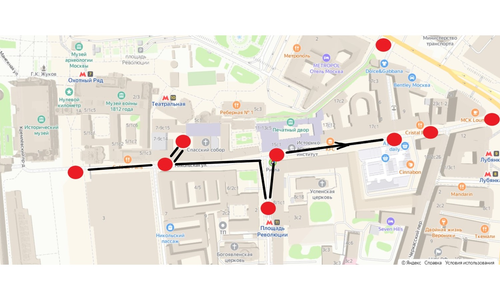

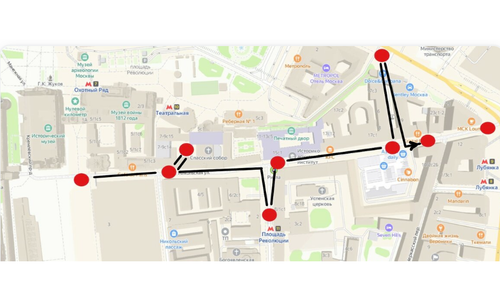

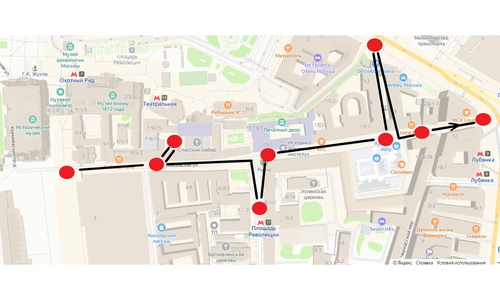

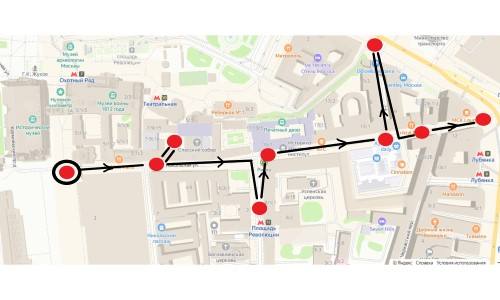

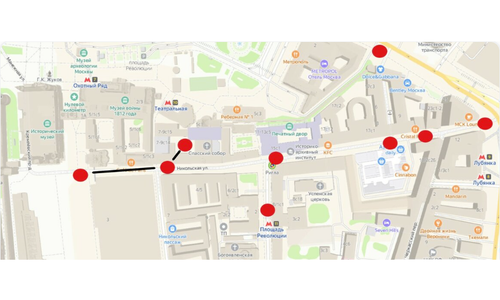

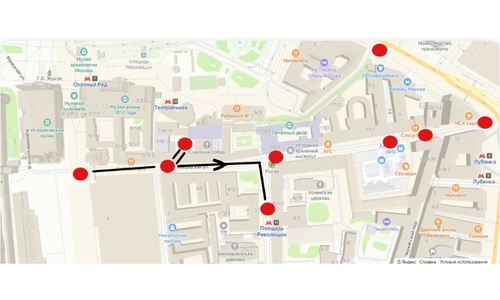

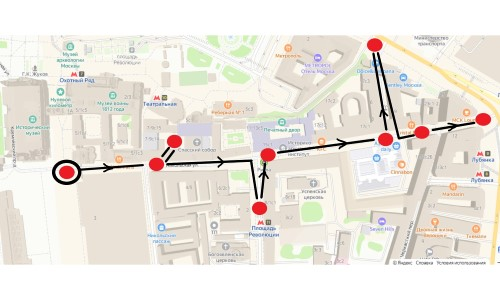

2 . Карта маршрута

Маршрут начинается на Красной площади, возле ГУМа. Мы будем двигаться вперёд по Никольской улице, иногда сворачивая в подворья и соседние переулки.

Пожалуйста, обратите внимание на карту маршрута и его основные остановки. Для удобства используйте команды: вперед, назад, повтори и продолжи.

Пожалуйста, подойдите к месту старта.

3 . Никольская улица

До строительства Китайгородской стены Никольская улица была частью единой дороги, соединявшей Лубянку и Сретенку. Свое название она получила либо от Никольской башни Кремля, либо от монастыря Николы Старого, ныне известного как Никольский греческий монастырь. В древности улицу называли Святой дорогой, ведь она вела к Троице-Сергиевой Лавре — духовному центру Руси.

Здесь кипела жизнь: торговали иконами, книгами, а во время крестных ходов вспоминали избавление от татаро-монгольского ига. В советские годы улицу переименовали в честь событий Октябрьской революции — в «улицу 25 октября». Именно по ней большевики шли на штурм Кремля.

Сегодня ей вернули историческое имя, а всемирную славу она обрела в 2018 году, когда во время ЧМ по футболу превратилась в грандиозную фан-зону. Начинается улица от Никольских ворот Кремля, а справа вы видите знаменитый ГУМ — символ московского торгового величия.

4 . Никольская башня

Никольская башня Кремля — одна из самых изящных и исторически значимых.

Построенная в 1491 году, она изначально представляла собой четверик с воротами и отводной стрельницей, от которой отходил мост через ров. Башня не раз перестраивалась после пожаров и войн, но свой современный готический облик приобрела после восстановления Москвы от разрушений войны 1812 года.

На воротах башни есть забавная деталь — дверная ручка в виде руки, сжимающей свиток. Считается, что идея установить такие ручки на всех воротах Кремля принадлежала Александру II. Царь шутливо предлагал всем желающим «пожать руку Москве». Сегодня ручка на Никольской башне — единственная из сохранившихся.

Название башни связывают с иконой Николая Чудотворца, которая когда-то украшала фасад стрельницы, или с Николо-Греческим монастырем, уже тогда находившимся на Никольской улице.

5 . Исторический музей

Следующее здание по Красной площади — это Государственный Исторический музей, величественное строение с высокими шпилями и зубцами, выполненное в неорусском стиле. Оно идеально вписалось в ансамбль Красной площади, гармонируя с храмом Василия Блаженного и башнями Кремля.

Музей был построен в 1875–1883 годах по проекту архитектора Владимира Шервуда. Его создание стало возможным благодаря «высочайшему соизволению» императора Александра II, пожелавшего устроить в Москве национальную сокровищницу. За первые 10 лет советской власти фонды музея увеличились вдвое, пополнившись ценностями из дворянских усадеб и собраний ликвидированных музеев.

Сегодня музей хранит более 5 млн экспонатов и 14 млн листов документов, охватывающих период от древнейших времен до начала XX века. Если у вас будет свободное время, обязательно посетите это уникальное место — здесь оживает история России.

6 . Казанский собор

Далее по Никольской улице мы видим Церковь Казанской иконы Божией Матери — храм с непростой судьбой. Она была построена на месте сражения с поляками в 1612 году, когда Второе ополчение освободило Кремль. Вместе с войском в Москву прибыл чудотворный образ Казанской иконы Божией Матери, в честь которого сначала возвели деревянную церковь, а в 1632 году — каменный храм.

В советское время храм постигла печальная участь. В конце 1920-х годов, перед сносом, архитектор Пётр Барановский успел сделать его обмеры. В 1936 году церковь разрушили, а на её месте появились общественный туалет, а позже — кафе.

К счастью, благодаря чертежам Барановского, его ученик Олег Журин смог разработать проект восстановления храма. В 1990–1993 годах церковь была воссоздана в первоначальном виде на средства московского правительства.

7 . Старый монетный двор

За Казанским собором расположены постройки Монетного двора, занимающие пространство от Воскресенских ворот до Заиконоспасского монастыря. В конце XIX века к ним вплотную пристроили здание Московской городской думы, которое закрыло вид на Монетный двор с Театральной площади. А в 1900 году архитектор Лев Кекушев возвел новые фасады Никольских торговых рядов, что сделало масштабы Монетного двора почти незаметными с Никольской улицы.

Между тем за фасадами соседних зданий скрыты три обширных двора, разделенные старинными палатами с проездной аркой. Боковой фасад самого старого здания комплекса можно увидеть за Казанским собором — он изображен на фото.

В подвале здания хранились драгоценные металлы, на первом этаже располагались кузница, плавильная печь и другие производственные помещения, а на верхнем — пробирная, казначейская и кладовая. Монетный двор функционировал до 1797 года, здесь чеканили золотые, серебряные и медные монеты.

8 . Долговая яма

Надежная система хранения ценностей Монетного двора позже позволила использовать его в качестве тюрьмы. В екатерининские времена здесь содержали опасных государственных преступников, таких как Емельян Пугачёв и Александр Радищев. К середине XIX века основными обитателями тюрьмы стали купцы, попадавшие сюда за долги. По законам того времени, несостоятельного должника помещали в «яму» по заявлению кредитора до уплаты долга, причем содержание арестанта оплачивал сам заявитель. Именно отсюда в русский язык вошло выражение «долговая яма».

Интересно, что по праздникам московские купцы отправляли заключенным подаяние: еду, одежду, обувь и другие необходимые вещи.

Сейчас в одном из дворов Монетного двора открыта выставка артиллерийских орудий и снарядов разных эпох. Здесь можно увидеть противотанковую пушку, пушечные стволы XVI–XVII веков и, самое главное, — сохранившиеся строения старого Монетного двора.

9 . Верхние торговые ряды - ГУМ

Обратимся к зданию Верхних Торговых Рядов, ныне известных как ГУМ (Государственный Универсальный Магазин). Его фасады, выполненные в псевдорусском стиле, стали архитектурным завершением Красной площади и великолепным началом торговой Никольской улицы.

Верхние Торговые Ряды были открыты 2 декабря 1893 года. Архитектор Александр Померанцев создал уникальный для Москвы и России проект. Это был крупнейший пассаж Европы, а в плане организации торговли — первый магазин с фиксированными ценами, где торговаться было не принято.

После революции здание национализировали, и в нём разместился ГУМ. Однако с сворачиванием НЭПа торговля прекратилась, и здание использовалось как офисное. Торговля возобновилась лишь в середине 1950-х годов.

Сегодня ГУМ отреставрирован, а над входами восстановлены иконы с особо почитаемыми святыми, утраченные в советское время.

10 . Крыша ГУМа

Подойдите к ближайшему входу в ГУМ и зайдите внутрь. Здесь вы сможете познакомиться с великолепным внутренним убранством и уникальной архитектурной особенностью — стеклянной прозрачной крышей.

Некоторое время считалось, что эту крышу проектировал знаменитый инженер Владимир Шухов. Действительно, если взглянуть на главный плафон в центре пассажа, можно заметить сходство с его знаменитыми конструкциями, такими как Шуховская башня. Однако история создания крыши связана с другим именем.

В 1890 году архитектор Александр Померанцев представил проект перекрытий для Верхних Торговых Рядов. Правление Общества объявило конкурс, разослав чертежи крупным инженерным компаниям. Из шести участников победил проект Санкт-Петербургского металлического завода, который и выполнил заказ к 1893 году. Таким образом, Шухов к созданию этой крыши отношения не имел.

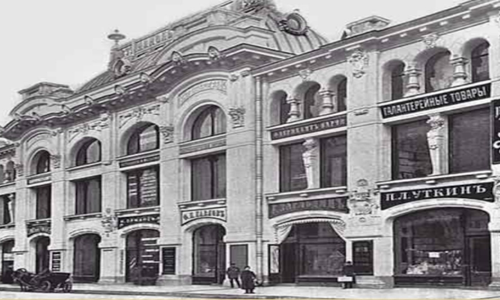

12 . Ново-Никольские торговые ряды

Напротив ГУМа, в самом начале Никольской улицы, издавна кипела торговля. В 1900 году по заказу крупнейших московских предпринимателей архитектор Лев Кекушев построил Ново-Никольские (или Иверские) торговые ряды. Здание вмещало восемь крупных магазинов, каждый из которых имел отдельный арочный вход с Никольской улицы.

Ряды были выполнены в стиле модерн. Центральный купол, огромные окна-витрины с дубовыми рамами и плавные линии фасада создавали впечатление роскоши и богатства, гармонично дополняя начало улицы. Под верхним карнизом можно увидеть фирменных львов Кекушева — эти символы украшают многие его здания.

В советское время здание заняли административные учреждения. Сегодня оно принадлежит Историческому музею, и планируется его реставрация для размещения фондов бывшего Музея Ленина и коллекции изобразительных материалов.

14 . Николо-греческий монастырь

Точное время основания Николо-Греческого монастыря неизвестно, но первые документальные упоминания о нём относятся к 1390 году. Монастырь располагался на посаде — территории у восточной стены Кремля, где селились ремесленники и торговцы.

В середине XVI века Иван Грозный передал монастырь греческим монахам для временного проживания. А в 1660-х годах царь Алексей Михайлович своим указом закрепил обитель за греками навечно, в благодарность за привезённую копию иконы Иверской Божией Матери. Эта икона позже была размещена в часовне у Воскресенских ворот Китай-города.

В начале XVIII века обветшавший монастырь взяла под своё попечение семья молдавских господарей — князей Кантемиров. А в начале XX века здания обители были полностью перестроены под руководством архитектора Константина Быковского. В 1902 году он возвёл огромное здание с часовней и колокольней, которое стало важной частью архитектурного облика Никольской улицы.

15 . Далее к подворью Заиконоспасского мужского монастыря

Следующая остановка — подворье Заиконоспасского мужского монастыря. Пожалуйста, пройдите во двор дома №9 по Никольской улице. Проход расположен справа от почты.

Есть мнение, что на этом месте стояла Спасская церковь, которая в 1600 году отделилась от Николо-Греческого монастыря вместе с участком земли, став самостоятельной обителью. Так появился Заиконоспасский мужской монастырь.

Я надеюсь, вы нашли проход и зашли на подворье. Скажите мне, когда будете готовы продолжить.

16 . Заиконоспасский монастырь

Заиконоспасский мужской монастырь основан Борисом Годуновым в 1600 году. Название «Заиконоспасский» связано с его расположением за иконным торговым рядом на Никольской улице.

Менее чем через 30 лет после основания монастырь сильно пострадал от большого пожара, как и многие другие здания. На его месте решили построить новый собор. Каменный двухэтажный Спасский собор был заложен в 1660 году по указу царя Алексея Михайловича, а средства на строительство выделил боярин Волконский.

Однако пожары ещё не раз влияли на облик собора. Перестройка монастырских зданий проводилась в 1701 и 1737 годах по проектам архитектора Ивана Зарудного, работавшего в стиле барокко. Именно тогда собор приобрёл вид, близкий к современному.

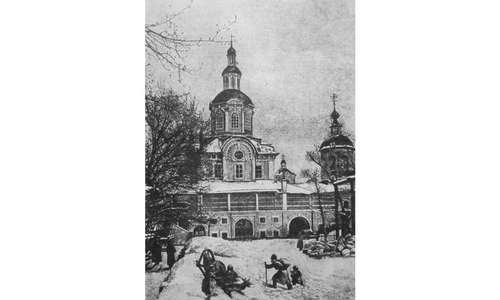

На фото вы видите собор в 1900 и 2010 годах. Как вы думаете, сильно ли он изменился за это время?

17 . Просветительская роль обители

История просветительства в Заиконоспасском монастыре начинается с 1665 года, когда в его стенах была открыта первая школа. Изначально она готовила чиновников для государственных учреждений. Её руководитель, Симеон Полоцкий, благодаря своему исключительному положению при дворе, смог оживить церковную жизнь в Москве. Он возродил традицию живой церковной проповеди, которая в то время была заменена чтением текстов из книг.

В 1685 году в монастыре была основана Славяно-греко-латинская академия, которую возглавили братья Иоанникий и Софроний Лихуды. Они совмещали европейскую образованность с греческой святоотеческой традицией. Академия, созданная по образцу Киево-Могилянской академии, стала первым высшим учебным заведением в Великороссии.

На фото вы видите гравюру XIX века с изображением Спасского собора, который был сердцем Заиконоспасского монастыря.

18 . Далее к Богоявленскому монастырю

Вернитесь на Никольскую улицу и пройдите до перекрестка с Богоявленским переулком. Поверните на переулок и остановитесь недалеко от станции метро «Площадь Революции».

Напротив метро вы увидите Церковь Богоявления Господня, которая принадлежала бывшему Богоявленскому монастырю. Это ещё один уникальный памятник истории и архитектуры Москвы.

19 . Богоявленский монастырь

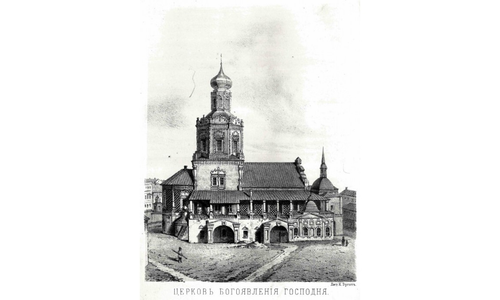

Богоявленский монастырь по праву считается одним из древнейших в Москве — старше него только Данилов монастырь. Изначально все постройки обители были деревянными, но в 1342 году возвели первый каменный собор, который вы видите на гравюре XIX века.

В 1685 году в монастыре поселились греческие монахи и основали школу различных наук. Позже школа переехала в Заиконоспасский монастырь и превратилась в Славяно-греко-латинскую академию — первое высшее учебное заведение в России, о котором я уже рассказывала ранее.

После революции, в 1919 году, монастырь закрыли, а в 1930-х годах часть зданий разобрали. Во время Великой Отечественной войны взрывная волна разрушила верхнюю часть храма. До наших дней сохранились собор, нижний храм, братские кельи и настоятельские палаты.

Сегодня монастырь как обитель не функционирует, но в Богоявленском соборе проходят богослужения.

20 . Собор Богоявленского монастыря

Богоявленский собор — прекрасный образец нарышкинского, или московского, барокко. Хотя монастырь, при котором он был построен, уже не существует, собор по-прежнему возвышается среди окружающих зданий, сохраняя своё центральное значение в Китай-городе. Его мощный купол виден даже из Замоскворечья и может соперничать с Покровским собором на Красной площади.

После многочисленных пожаров и разрушений в 1695 году было возведено здание, которое мы видим сегодня. Во время Великой Отечественной войны рядом с собором упал немецкий бомбардировщик. Взрывная волна разрушила близлежащие здания, а собор лишился главы с барабаном — их снёс падающий самолёт.

С 1991 года началось постепенное восстановление Богоявленского собора. Если сравнить его с гравюрой XIX века, можно увидеть, что современный облик максимально приближен к историческому.

Сегодня собор действует как приходская церковь, продолжая свою духовную миссию.

21 . Памятник братьям Лихудам

В 2007 году перед Богоявленским собором был установлен памятник греческим просветителям — братьям Лихудам, возглавившим Славяно-греко-латинскую академию. Иоанникий Лихуд (1633–1717) и Софроний Лихуд (умер в 1730 году) были уроженцами острова Кефалония. Получив образование в Греции, Венеции и Падуе, они прибыли в Москву в 1685 году как просветители и организовали школу, где преподавали греческий язык и риторику.

Братья Лихуды были не только выдающимися педагогами, но и богословами, авторами множества сочинений. Они пользовались большим авторитетом и имели доступ к царскому двору. Иоанникий даже четыре года служил русским послом в Венеции.

Скульптура изображает братьев за работой над переводом Библии на церковнославянский язык. Слева стоит Иоанникий со свёрнутым свитком в руке, а справа за резным столом сидит Софроний с развёрнутой грамотой, где говорится о роли греческого языка. Оба брата, как и подобает монахам, изображены в длинных одеяниях.

23 . Московский печатный двор

Печатный двор был основан при Иване Грозном в 1553 году и стал первой русской типографией. Его создание было вызвано необходимостью исправить многочисленные ошибки в рукописных богослужебных книгах, которые допускали неграмотные переписчики.

Первым русским печатником, чьё авторство подтверждено, стал Иван Фёдоров, работавший здесь вместе с Петром Мстиславцем. Их первая книга, «Апостол», была выпущена 1 марта 1564 года, и этот день вошёл в историю как начало русского книгопечатания.

Печатный двор активно работал в XVII и XVIII веках, выпуская богослужебные книги и учебники. В 1703 году по указу Петра I здесь была напечатана первая русская газета, а в 1721 году типография была передана Святейшему Синоду и преобразована в Московскую Синодальную типографию.

Новое здание Синодальной типографии, построенное в 1814 году, украшено стрельчатыми готическими окнами, башенками и витыми колонками с замысловатым орнаментом. На фасаде также можно найти солнечные часы — попробуйте их отыскать!

24 . Правильная палата

Самое старое здание комплекса — Правильная палата, расположенная во дворе. Это своего рода редакторский и корректорский отдел, созданный для того, чтобы «впредь святые книги изложились праведно». Здесь работали справщики, чтецы и писари — грамотные и образованные люди, выбранные из числа духовных и светских лиц.

Над исправлением рукописей трудилась постоянная комиссия из пяти человек: три справщика, один чтец и один писарь. Чтецы и писари занимались копированием оригиналов и их вычиткой, а справщики редактировали рукописи, готовя их к печати. Их главной задачей было «исправлять книжное правление, дабы в печатании книжном каковых погрешностей не было».

Справщики назначались по указу царя с благословения патриарха или самим патриархом. Это была очень значимая и уважаемая должность, ведь от их работы зависела точность и чистота текстов, которые использовались в богослужении.

25 . Московская синодальная типография

Деятельность Московской синодальной типографии не ограничивалась печатанием духовных книг. Здесь издавались и светские произведения, такие как «Копии указов Синода», «журналы Московской типографской конторы», географические обозрения четырёх частей света (Азии, Африки, Америки и Европы), а также книги вроде «О лечении болезней простыми средствами от различных ядов» (1806 год).

Типография обладала богатейшей библиотекой и архивом, которые стали важной частью культурного наследия. Однако после 1917 года она была закрыта.

Сегодня в здании, принадлежавшем типографии, продолжает жить дух просвещения: здесь располагается Историко-архивный институт Российского государственного гуманитарного университета.

26 . Чижовское подворье

По другую сторону Никольской улицы, напротив Московского печатного двора, находится крупнейший деловой квартал Китай-города — Чижовское подворье. Этот комплекс был построен в 1842 году купцами Чижовыми, которые возвели трёхэтажные здания с множеством складов и торговых помещений.

Во дворе подворья, скрытый от посторонних глаз, находится действующий Храм Успения Пресвятой Богородицы, построенный в 1691 году.

После революции здания подворья и храм перешли в распоряжение военных ведомств. В 2007 году, во время реконструкции, в подвале были обнаружены 81 скелет и пистолет «Браунинг». Существует две версии: это либо жертвы сталинских репрессий или Гражданской войны, либо останки с погоста Успенского храма, не связанные с пистолетом.

27 . Гостинца Славянский базар

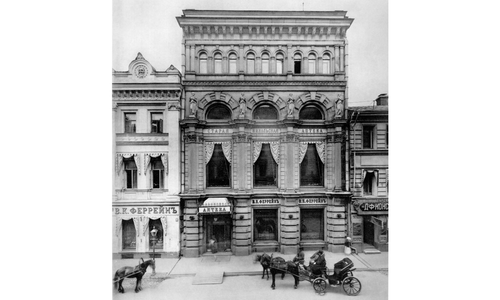

Следующий за типографией дом — это бывшая гостиница «Славянский Базар». В 1868 году предприниматели Азанчевский и Пороховщиков (один из предков известного советского актёра Александра Пороховщикова) арендовали земельный участок и в 1869–1871 годах построили здание премиальной гостиницы. Её номера снимали золотопромышленники, министры, землевладельцы, а в 1901 году здесь останавливался один из Ротшильдов.

Гостиница также пользовалась популярностью у творческой интеллигенции: здесь бывали Чехов, Чайковский, Римский-Корсаков. Однако её посещали и шулеры, устраивавшие в номерах подпольные карточные игры.

После 1917 года здание занимали Народный комиссариат юстиции, Дворец строителей, еврейский театр музкомедии, Министерство энергетики и Детский музыкальный театр Натальи Сац. Сегодня здесь располагается Камерный музыкальный театр имени Покровского, а остальные помещения заняты офисами.

28 . Ресторан Славянский базар

При строительстве гостиницы во дворе возвели полукруглое торговое помещение, которое в 1873 году переоборудовали в ресторан. Так появился знаменитый «Славянский базар», быстро завоевавший популярность среди деловой элиты. Здесь всё было продумано до мелочей: постояльцы отеля могли попасть в ресторан по специальным коридорам прямо из своих номеров.

Визитной карточкой заведения стал эксклюзивный коньяк, который подавали в закупоренных графинах, расписанных позолоченными журавлями. После трапезы графин оставался гостю, что породило поговорку: «Завтракать до журавлей». Кроме того, только здесь замужние женщины могли обедать без сопровождения, не нарушая правил этикета.

После революции в здании открыли столовую, а в 1966 году — снова ресторан. Однако в 1990-е годы он сгорел, а роскошные интерьеры с двухъярусными окнами сильно пострадали. Сегодня судьба этого памятника архитектуры обсуждается общественностью.

30 . Третьяковский проезд

Третьяковский проезд — единственная в Москве торговая улица, построенная на частные средства. Братья-меценаты Третьяковы купили участок между стеной Китай-города и Никольской улицей для создания дорогих магазинов. Однако доступ к этому участку был возможен только через перегруженные Никольские ворота.

В 1869 году братья Третьяковы подали в Городскую Думу прошение о перепланировке участка и разрешении разобрать часть Китайгородской стены для устройства проезда, соединяющего Никольскую улицу с Театральным проездом. После получения высочайшего разрешения в 1871 году на картах Москвы появился новый проезд.

По обеим сторонам проезда построили дома с большими витринами для магазинов. Новый проезд был подарен городу, и в благодарность власти назвали его в честь братьев Третьяковых.

Третьяковский проезд по-прежнему остаётся местом для роскошных магазинов.

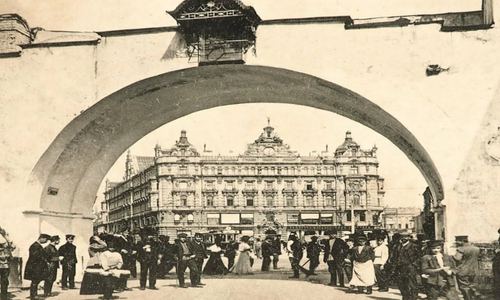

31 . Ворота Третьяковского проезда

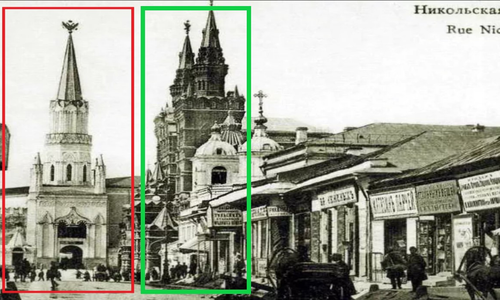

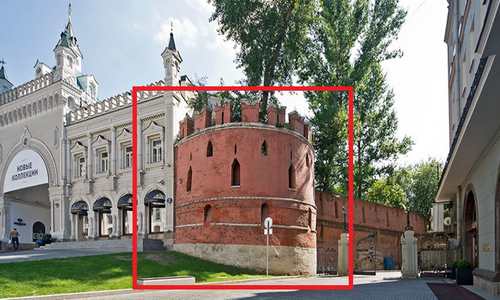

При строительстве Третьяковского проезда и торговых рядов на Никольской улице появился дом в стиле неоренессанса, а на Театральном проезде — здание в русском стиле, гармонирующее с Китайгородской стеной. На фото слева выделена сама стена, а справа — её Птичья башня.

Оба дома украшены большими проездными арками. Особенно эффектен вид через арку на Никольской улице: благодаря её повороту создаётся ощущение исторической московской улицы с разновременной застройкой.

Прогуляйтесь по Третьяковскому проезду и подойдите к сохранившейся части Китайгородской стены — величественного фортификационного сооружения древней Москвы.

32 . Птичья башня

Птичья башня — единственная уцелевшая башня Китайгородской стены, построенной в 1535–1538 годах. Её не снесли в 1930-х, так как она не мешала реконструкции Москвы.

Эта глухая башня напоминает шахматную ладью. Происхождение её названия точно неизвестно: возможно, здесь гнездились птицы, или рядом торговали курятиной. Есть версия, что башню использовали для запуска почтовых голубей.

За свою историю башню не раз перестраивали: укрепляли, надстраивали, ремонтировали. Например, знаменитые «ласточкины хвосты» появились в 1822 году. Остатки стены впечатляют: для своего времени это было передовое и мощное фортификационное сооружение.

34 . Аптека Ферейна

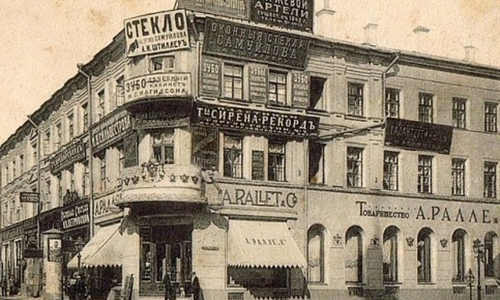

Аптека Феррейна появилась на Никольской улице в 1862 году, когда московский аптекарь Карл Феррейн купил здесь здание для расширения своего дела. Современное здание было построено в 1894–1899 годах при его сыне Владимире, который славился предпринимательским талантом.

Владимир придумал необычные промо-акции: например, после роста популярности лекарств на медвежьем жире он завёл живого медведя. Каждый день косолапого водили на водопой на Лубянскую площадь, привлекая внимание покупателей. После смерти медведя его чучело установили перед витриной аптеки.

Фасады здания выполнены в стиле неоренессанс. Огромные окна украшены скульптурами богини гигиены, кормящей змею.

При советской власти аптеку переименовали в «Аптеку №1», и она работала до 2000-х годов.

35 . Расстрельный дом

Следующее за аптекой здание известно как Московская ремесленная управа, которая владела им с начала XIX века до 1917 года. Управа занималась вопросами ремесленников, контролировала сбор денежных сумм и исполнение повинностей.

Однако в историю здание вошло как «расстрельный дом». Здесь размещалась Военная коллегия Верховного суда СССР, выносившая приговоры известным деятелям культуры, науки, военным, партийным лидерам и священнослужителям. Среди жертв — писатели Бабель, Катаев, Пильняк, режиссёр Мейерхольд, члены политбюро Бухарин, Зиновьев, Каменев и другие. В 1937 году здесь было расстреляно более 42 тысяч человек.

Сегодня здание отреставрировано и сдаётся в коммерческую аренду.

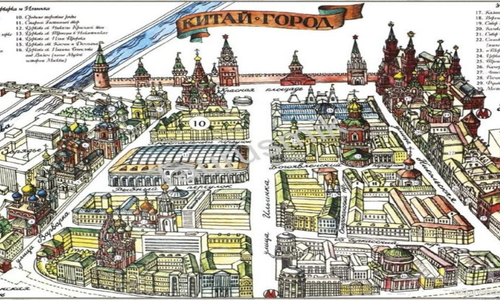

37 . Китай-город

Выходя с Никольской улицы, мы покидаем исторический район Китай-города, который тянется к востоку от Кремля. Его границы проходят от Красной площади до Охотного ряда, Театральной площади, Лубянской и Старой площадей, а на юге он упирается в Москву-реку.

Происхождение названия «Китай-город» до конца не ясно. По одной версии, оно происходит от слова «кита» — вязка жердей, использовавшихся при строительстве укреплений. По другой — от итальянского «citadels» (цитадель) или тюркского «катай» (город-крепость). Третья версия связывает название с татарским словом «китай», означающим «средний», что могло относиться к стенам Белого города.

Важно: название не имеет отношения к Китаю, и переводить его как «чайна таун» — ошибка.

38 . Китай-городская стена

Крепостная стена Китай-города, построенная в 1535–1538 годах, была мощным фортификационным сооружением длиной более 2,5 километров. Её ширина достигала 4 метров, а высота — свыше 6 метров. Башни выступали за линию стены, что позволяло вести обстрел вдоль неё.

Каждая башня имела три ряда бойниц: в подвальном ярусе находились амбразуры для стрельбы вдоль рвов, в среднем — бойницы для пушек, а на верхней части стены располагались площадки для орудий, защищённые мощными зубцами. Башни также были оборудованы подвалами для боеприпасов, подземными ходами и «слухами» — специальными сооружениями для обнаружения вражеских подкопов.

Это была одна из самых передовых крепостей своего времени, надёжно защищавшая Москву от набегов.

39 . Никольские ворота

До постройки Китайгородской стены Никольская улица называлась Сретенкой и была единой с нынешними Сретенской и Большой Лубянской улицами. После возведения стены участок от Кремля до Лубянской площади получил современное название — Никольская. Выход на Лубянку осуществлялся через Никольские ворота, которые вы видите на фото. Кстати, здание в центре — нынешнее здание ФСБ.

С конца XVII века ворота стали называть Владимирскими — по названию церкви Владимирской Божией Матери, пристроенной к ним. К сожалению, ворота, как и большая часть Китайгородской стены, не сохранились.

Нет отзывов и оценок. Будьте первыми!