Экскурсия по Фурштатской улице

Познакомьтесь с историей и архитектурой: В нашей экскурсии вы посетите Особняк княгини Долгорукой с его утончённой эстетикой и Лютеранскую церковь Святой Анны, где переплетаются вера и искусство. Заглянем в здание полкового обоза Преображенского полка и восхитительный дом Кочубея, а также увидим Дом купца Елисеева, известный своим благородным стилем. Не пропустите Дворец бракосочетания и Дворец торжественной регистрации новорожденных, символизирующие радостные моменты жизни, и завершим наш путь у Дома Боткина, погружая вас в атмосферу истории и культурного наследия.

Санкт-Петербург 30-45 мин. Навык Яндекс.Диалоги и мобильное приложение Алиса - голосовой помощник Бесплатно

Экскурсия опубликована на платформе Яндекс.Диалоги. Для запуска навыка вам потребуется Яндекс.Браузер или приложение Яндекс c Алисой.

Для запуска экскурсии обратитесь к Алисе с просьбой запустить навык «Экскурсия по Фурштатской улице», или нажмите на кнопку «Алиса это умеет».

1 . Экскурсия по Фурштатской улице

В ходе экскурсии вы узнаете интересные факты о культурной жизни столицы, которую эта улица впитывает в себя уже более трех веков.

Фурштатская улица появилась в XVIII веке. Современное название она получила в 1780-х годах и связана с находившимся здесь фурштатским двором гвардейского Преображенского полка.

Некоторые здания, несмотря на Великую Отечественную войну, удалось сохранить в первозданном виде с помощью реставраций. Начнем с особняков, главных достопримечательностей улицы: особняки А. А. Мойры, Н. В. Спиридонова, К. А. Варгунина, дома Зайцевых, а также особняки Долгоруковой и Кочубея.

Улица пролегает между Литейным проспектом и Потёмкинской улицей, её длина около одного километра. В средней части её пересекает проспект Чернышевского.

В 1923 году улица была переименована в честь Петра Лаврова, революционера и идеолога народничества. В 1991 году улице было возвращено историческое название — Фурштатская.

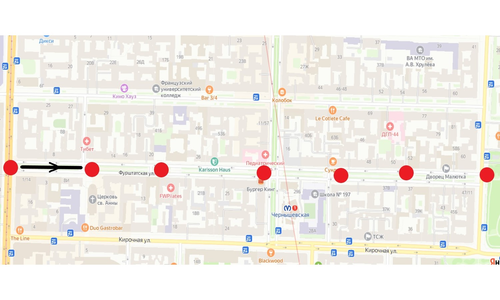

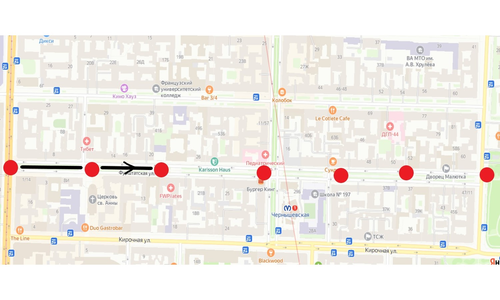

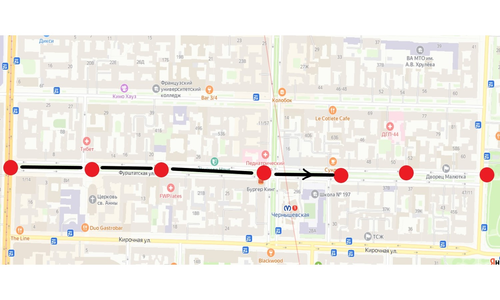

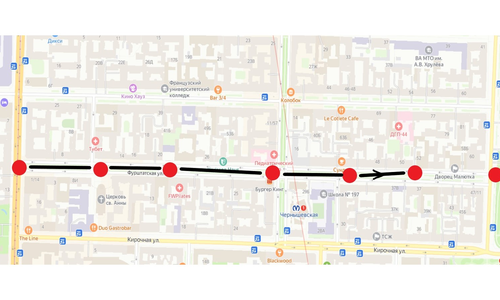

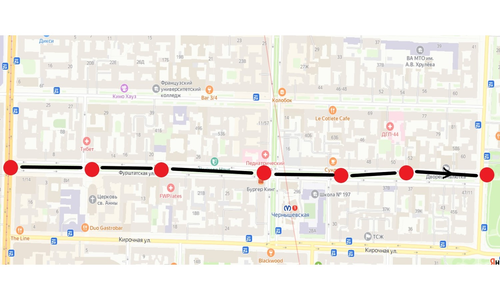

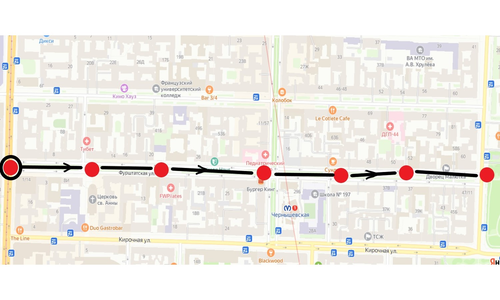

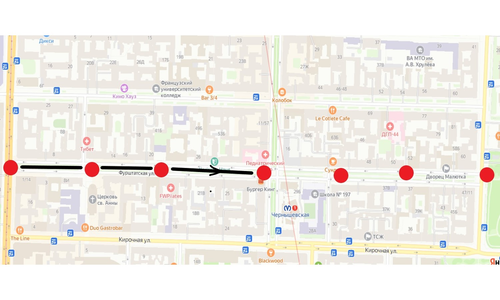

2 . Карта маршрута

Территория, по которой проходит Фурштатская улица, относится к одному из первых регулярно застроенных районов Санкт-Петербурга. По плану архитектора Доменико Трезини 1712 года от Литейной улицы вдоль Невы был проложен ряд улиц-линий. Между Невой и северной стороной будущей Кирочной улицы расположилась Пушкарская слобода, частью которой и стала Фурштатская улица.

С самого начала истории района участки по Фурштатской улице выдавались в основном военным, чиновникам и служителям дворцового ведомства. До середины XIX века улица была застроена в основном каменными одно- и двухэтажными домами. Только с 1850-х годов здесь началась массовая застройка четырех- и пятиэтажными зданиями.

Маршрут начнется у дома № 1 по Фурштатской улице.

Обратите внимание на карту маршрута и его основные остановки.

Для передвижения по маршруту используйте голосовые команды: «вперед», «назад», «повтори» и «продолжи».

3 . Дом № 1 - Особняк княгини Варвары Долгорукой

В начале XIX века здесь, на углу Литейного проспекта и Фурштатской улицы, находился деревянный дом. С 1840-х годов участок выкупила семья князей Долгоруких и построила на этом месте каменный двухэтажный особняк. Дом был построен по проекту архитектора Андрея Низовцева в стиле позднего классицизма. Его пропорции сохранились до наших дней.

Семья князей Долгоруких владела домом недолго. В 1846 году дом был продан князю Борису Голицыну, генерал-адъютанту императора Александра II. А спустя 10 лет владельцем участка уже стал бывший министр иностранных дел граф Карл Нессельроде. Он прожил в этом доме более 30 лет.

Затем дом перешёл купцу 1-й гильдии Александру Дементьевичу Иванову. Он был известен своими ювелирными магазинами. Его наследники владели этим зданием до 1917 года.

После революции здесь были устроены коммунальные квартиры. В этот период, к сожалению, были утрачены образцы его дореволюционной отделки: росписи, лепка, дубовые потолки и узорные паркеты.

4 . Гранатовый браслет

Вернемся в прошлое… В начале XX века в лучшей квартире на втором этаже поселился губернатор и сенатор Дмитрий Любимов. Его жена Людмила была ослепительной красавицей. В то время у них часто гостил писатель Александр Куприн. Считается, что именно Людмила Любимова вдохновила его на написание повести «Гранатовый браслет».

Если вкратце, то повесть рассказывает о беззаветной любви скромного чиновника к княгине Вере Николаевне Шеиной. В день своих именин княгиня получила от своего давнего анонимного поклонника в подарок золотой браслет с пятью крупными гранатами. Будучи замужней женщиной, она посчитала себя не вправе получать какие-либо подарки от посторонних мужчин и попросила своего мужа найти этого поклонника. Им и оказался скромный чиновник по имени Георгий Желтков.

А что было дальше, вам расскажет томик Александра Куприна. О популярности места говорит еще и то, что на официальных приемах присутствовал даже последний Российский император Николай II.

6 . Лютеранская церковь Святой Анны

Участок домов № 7 и 9 изначально принадлежал лютеранской церкви Святой Анны. Церковь, основанная в 1704 году на территории Петропавловской крепости, переехала сюда в 1730-х годах. Вначале здесь был построен деревянный храм, в котором 3 января 1736 года была открыта школа.

В 1775-1779 годах по проекту архитектора Юрия Фельтена было построено новое каменное здание. Эта церковь имеет и другое название немецкого происхождения — Анненкирхе. Это название дало имя соседней Кирочной улице.

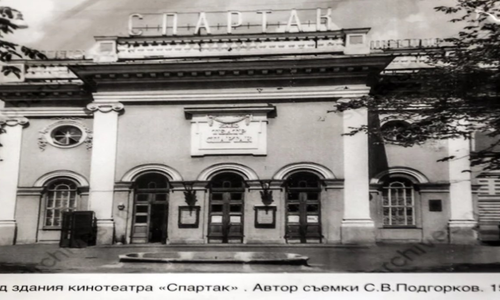

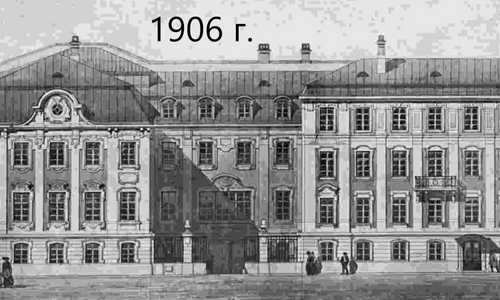

В 1868 и в 1906 годах при церкви были построены здания для Анненшуле, одной из самых престижных петербургских школ. Храм был действующим до 1936 года, а в 1939 году здание перестроили под кинотеатр «Спартак». Он изображен на фото.

Церковные службы в храме были возобновлены лишь в 1992 году. Проводились они только по воскресеньям. В остальные дни в этом здании продолжал работать кинотеатр, а в алтарной части проводились дискотеки.

7 . Пожар и восстановление церкви

6 декабря 2002 года в здании Анненкирхе произошёл сильный пожар. Обрушилась кровля, выгорел зрительный зал и пострадал купол. Пожар продолжался в течение суток и практически полностью уничтожил здание.

Через 6 лет после пожара, в 2008 году, началась реставрация, которая предполагала восстановление только внешнего облика здания. А 24 декабря 2013 года прошло первое богослужение после возвращения храма церкви.

Приход церкви постепенно растет. Помимо духовных мероприятий в здании проходят концерты, выставки, ярмарки и лекции.

Надо сказать, что это по-прежнему лютеранская церковь. Лютеранство — это одна из традиционных христианских конфессий западного обряда. Оно появилось в XVI веке как движение за возвращение к библейскому христианству. Вероучение лютеранской церкви записано в Книге Согласия.

Богослужения в церкви проходят по-прежнему по воскресеньям в 11:00.

9 . Бронзовая статуя Екатерины II

До 1830-х годов в истории этого дома было мало заметных событий. А вот в мае-декабре 1832 года здесь вместе с женой жил Александр Сергеевич Пушкин. В это время у них родилась старшая дочь Мария.

Во дворе дома до 1836 года стояла статуя Екатерины II, которая была получена Пушкиным в качестве приданого. Дедушка Натальи Гончаровой любезно выделил внучке бронзовый памятник. Он изображен на фото. Это был монумент высотой 3 метра и весом около 200 пудов. Молодожёнам предложили самим распоряжаться судьбой скульптуры: установить или отдать на переплавку.

Императрица смотрелась монументально: с короной на голове, в одеянии античной богини. Одной рукой она указывала куда-то вперёд, другой – на свод российских законов. Пушкин держал статую во дворе дома до её продажи на завод Карла Бёрда, хотя больших денег он так и не получил. Далее памятник переехал в Екатеринослав, нынешний город Днепр, и затем потерялся в годы войны.

10 . Жители дома № 20

В 1875 году участок купила Надежда Зайцева, гражданская жена богатейшего помещика генерал-майора Сергея Шереметева. Для новых владельцев здесь было построено новое четырёхэтажное здание. Архитектор — Иван Богомолов. Оно стало первым в Санкт-Петербурге построенным в русском стиле. В 1883 году Богомоловым был надстроен пятый этаж. Кстати, на фото вы можете видеть это здание ещё без этого этажа.

В 1890-1900-х годах квартиру №9 занимал архитектор Василий Косяков, который известен своими церквями в русском и византийском стилях. А после него здесь жил видный государственный деятель Михаил Родзянко. Он был председателем Государственной думы третьего и четвёртого созывов, а также одним из лидеров Февральской революции 1917 года, в ходе которой возглавил Временный комитет Государственной думы. На его квартире часто проходили думские совещания.

В двухтысячных годах в доме №20 разместилось представительство президента Республики Калмыкия.

11 . Дом № 19 - Богадельня и приют Сергиева братства

Далее по улице, на противоположной стороне, расположился дом № 19. В нем находилось Сергиевское братство, которое являлось одной из старейших благотворительных организаций. Его основали в 1869 году княгиня Елизавета Трубецкая и генерал Лошкарев при Сергиевском соборе Петербурга.

Кроме приюта и богадельни, братство содержало на частные пожертвования столовую для бедных, Дом трудолюбия и школу.

Здание построил в 1886 году архитектор Петр Самсонов. Это был дом, окруженный садом. Затем, в 1891 году на втором этаже была построена домовая церковь. Находящуюся в церкви Икону Воскресенья привезли из Иерусалима.

В 1902 году гражданский инженер Владимир Гейне надстроил и расширил дом. Он украсил фасад звонницей с главкой и выполнил церковь двуцветной. А в 1904 году внутри храма соорудили эркер с тремя маковками, в котором устроили Голгофу. Ее хорошо видно на фото.

12 . Дом № 24 - Дом Кочубея

На противоположной стороне улицы находится здание, построенное в стиле модерн с элементами неоклассицизма. Удобный и просторный особняк был спроектирован с учётом всех последних достижений технической мысли. Он выделялся авангардистской отделкой фасада и обилием керамической плитки.

Это особняк князя Виктора Сергеевича Кочубея, генерал-адъютанта императора Николая II, занимавшего высокую должность управляющего уделами царской семьи. Он был построен архитектором Романом Мельцером в 1910 году.

Людям с тонким вкусом дом Кочубея казался скучным и холодным. Когда известного русского художника Александра Бенуа спросили, в каком стиле, по его мнению, сделан фасад, он лаконично ответил: «В гигиеническом».

Слова Александра Николаевича оказались пророческими: после революции в особняке разместилась женская консультация, а потом поликлиника №8.

13 . Дом № 21 - Здание полкового обоза Преображенского полка

Следующий за братством небольшой трехэтажный дом — здание полкового обоза. В начале на этом участке находился фурштатский двор гвардейского Преображенского полка, в честь которого улица и получила свое название. Двор полкового обоза занимал пространство между Фурштатской и Кирочной улиц.

Для справки: войсковые обозы предназначались для перевозки тяжестей, которые необходимо иметь при себе в бою: патроны, приварочные припасы, офицерские вещи, казна и прочие запасы.

Главное здание обоза, к которому мы подошли, было построено в 1840-х годах. Дом построен в стиле классицизм, небогато оформленный фасад бежевого цвета, окна на каждом этаже разной формы, а их фронтоны полукруглые. Как видите, внешний вид дома оправдывал его функциональную сторону.

14 . Далее к дому купца Елисеева

Пройдите дальше по Фурштатской улице и остановиться у дома № 27. Пока будем идти, я расскажу про дома номер 23 и 25, мимо которых мы пройдем без остановки.

Сначала о доме №23. Еще в 1820 году здесь стояли деревянные дома генерал-майорши Апрелевой. В 1850 году архитектор Евгений Аникин построил на этом месте каменный дом. А десятью годами позже, в 1860 году, архитектор Роберт Гедике перестроил дом для купца Ритинга, который был владельцем стекольного завода.

Дом №25 — это бывший доходный дом прусского подданного Карла Шрайбера. Дом был построен в 1892 году по проекту архитектора Василия фон Геккера. В 1904-1905 годах в этом доме жила дочь Федора Достоевского, Любовь Федоровна. В 1913 году она отправилась в Европу на курорт и больше в Россию не возвращалась.

15 . Дом № 27 - дом купца Елисеева

В конце XVIII века этой землёй владел генерал-поручик Николай Татищев. Его усадьба состояла из одноэтажных деревянных жилых и хозяйственных построек. В 1849 году владельцем участка становится полковник Иосиф Ламберт. Он был генералом от кавалерии Русской императорской армии и управляющим делами Императорской Главной квартиры и Собственного его императорского величества конвоя.

В 1864 году он решил построить здесь доходный дом и пригласил для составления проекта архитектора Карла Циглер Фон Шафгаузена. Именно тогда было построено первое здание, выходящее своим фасадом на три улицы: Фурштатскую улицу, проспект Чернышевского и Кирочную. Внутри двора были возведены хозяйственные службы, конюшни и сараи.

По всей видимости, у Ламберта при строительстве закончились деньги, так как в 1866 году дом был выставлен на продажу. На публичных торгах наивысшую цену предложила жена титулярного советника Григория Руадзэ, который был кассиром императорских театров.

16 . Дом № 27 - дом купца Елисеева

Сразу после покупки в доме начали сдавать квартиры в наем. Среди жильцов этого доходного дома числился купец Василий Басков. В 1860-х - 1870-х годах он развивал свою торговую сеть из продуктовых лавок. Самая большая лавка находилась на первом этаже этого дома. Она проработала здесь вплоть до конца ХХ века.

В 1902 году в этом доме жил Александр фон Гоген — петербургский архитектор эпохи модерна, академик и действительный член Императорской Академии художеств. Предположительно, он переехал сюда по причине близости дома к месту возведения музея Александра Суворова, который он проектировал.

С 1910 года одну из квартир снимала Софья Склифософская — вдова известного хирурга. А с сентября 1917 по январь 1918 года здесь жил советский государственный деятель Яков Свердлов. Около месяца в квартире Свердлова жил русский революционер Николай Бухарин.

В 1920-х годах в квартире №44 жила семья советского археолога, доктора исторических наук Бориса Пиотровского.

Продолжаем?

17 . Дом № 27 - дом купца Елисеева

В 1873-1874 годах дом №27 был полностью перестроен по проекту архитектора Николая Гребенки и приобрел свой современный облик. В 1876 году его купил известный купец Александр Елисеев. Его имя закрепилось за домом, которым он владел до Октябрьской революции.

Дом построен в стиле модерн. Здание зрительно делится на четыре части. Этот эффект достигается за счет использования различных приемов декорирования разных уровней. Несмотря на различные формы фронтонов, дом представляет собой целостную композицию.

Изначально дом был четырехэтажным. Пятый этаж надстроили в советское время, в 1930 году. Это видно невооруженным взглядом.

Как я уже отмечала, это самый большой дом на Фурштатской улице. Чтобы обойти его фасад, может потребоваться около 20 минут. Но если вы спортсмен, то можете это сделать и быстрее. Шучу.

19 . Дом № 33 - Дом Кононова

Дом № 33 на Фурштатской улице — настоящий архитектурный памятник, сохранивший свой исторический облик с 1856 года. Он был построен по проекту архитектора Николая Мычева для купца Михаила Кононова, который приобрел два участка для его возведения. Кононов, выходец из крестьян, разбогател на торговле кирпичом, лесом и дровами.

После его смерти дело продолжил сын, купец первой гильдии Дмитрий Кононов. Он занимал просторную квартиру из 12 комнат, а во дворе дома вел оптовую и розничную торговлю кирпичом. Уникальность этого дома в том, что до 1918 года он оставался в собственности семьи Кононовых, что было редкостью для того времени.

В 1872 году в доме поселился композитор Николай Римский-Корсаков с семьей. Именно здесь он написал свои знаменитые оперы: «Псковитянка», «Майская ночь» и «Снегурочка».

20 . Дома №35 и №35а

Следующее здание, дом № 35, было построено архитектором Владимиром Молоковым в 1870 году. Он так и остался трехэтажным до наших дней. С 1890-х по 1900-е годы он принадлежал двум дамам-совладелицам, вероятно, сестрам — дочери подполковника Анне Меркушиной и вдове надворного советника Анастасии Шредерс. В 1890-х годах в доме находилась мелочная лавка крестьянина Сорокоушина и винный погреб крестьянина Подзолова.

Внешний вид дома с момента постройки не изменился. Вы можете лицезреть архитектуру конца XIX века.

Следующее здание, которое ломает изящный вид Фурштатской улицы, является уже современной постройкой. Это дом № 35а. Его воздвигли в 1950-х - 60-х годах. В нем находится детский сад.

Сравните изящество XIX века и конструктивизм XX-го.

22 . Дом № 52 - Дворец бракосочетания

Маленький, но роскошный особняк на Фурштатской улице знают в Петербурге решительно все. Как минимум потому, что в нем располагается Дворец бракосочетания № 2. Ну а сто с лишним лет назад это была резиденция купца 1-й гильдии Константина Варгунина, которого абсолютно всерьез называли бумажным королем Северной столицы.

История началась, как водится, с малого. С лавки письменных принадлежностей, которую в царствование императора Павла I открыл крестьянин Иван Варгунин. Казалось бы, велик ли бизнес — торговать перьями, чернилами да бумагой? Однако Иван Григорьевич был, что называется, не промах. Крестьянской смекалки хватило для того, чтобы понять: государство без бумаги существовать не может. А значит, нужно правильно расположить торговую точку и подобрать клиентуру. Дела не просто пошли, а рванули в гору. С такой интенсивностью, что основатель династии Варгуниных в скором времени перешел из крепостного состояния в свободное, а из крестьянского сословия — в купечество.

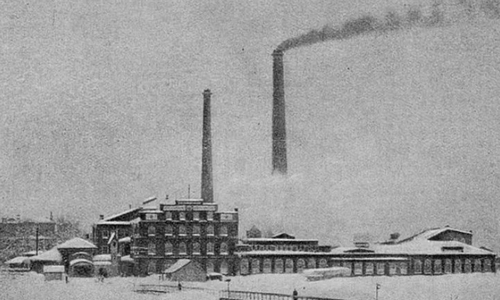

23 . Писчебумажная фабрика братьев Варгуниных

Сын Александр превзошел отца, поднявшись на уровень выше: в 1839 году он совместно с англичанином Джоном Гоббертом открыл на окраине столицы бумажную фабрику, вскоре ставшую одной из крупнейших в России. А внук лавочника Константин выкупил долю компаньона и сделал предприятие семейным.

Писчебумажная фабрика Варгунина была мощным и современным производством еще на старте. Первая в России она использовала для изготовления бумаги паровую машину. Бумагу делали из соломы и тряпья, которое поставляли на фабрику старьевщики. На выходе получалось несколько тонн бумаги самого разного качества — от обычной писчей до высококачественной александрийской, включая специальную сверхплотную — для игральных карт. Наконец, в 1874 году Константин Варгунин получил право изготавливать гербовую бумагу, использовавшуюся для официальных государственных документов, а его предприятие стало числиться официальным поставщиком Императорского двора.

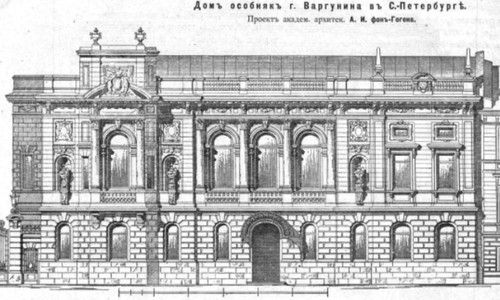

24 . Дом № 52 - Дворец Варгунина

Константин Варгунин мечтал о чем-то особенном, и в 1899 году на Фурштатской улице появился настоящий маленький дворец. Этот особняк, спроектированный архитектором Александром фон Гогеном, стал ярким примером эклектики: здесь смешались римско-ионические колонны, барочная лепнина, элементы рококо и ренессанса. Вдохновленный старинными парижскими отелями, фон Гоген создал здание, которое современники могли бы назвать «новорусским китчем» — слишком много роскоши на один квадратный метр.

Однако Константин быстро понял, что особняк оказался неудобным для жизни. Прожив здесь несколько лет, он сдал его посольству Испании, а в 1915 году и вовсе продал, вернувшись в свой уютный дом на Знаменской улице.

После революции особняк пережил не лучшие времена: часть его убранства была разграблена, а в здании размещались коммунальные квартиры, стоматологический институт и учебный комбинат. Новая жизнь началась в феврале 1963 года, когда здесь открылся Дворец бракосочетания, который успешно работает и по сей день.

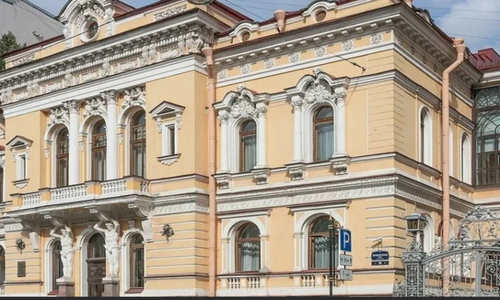

25 . Дом № 58 - Особняк Спиридонова

Следующий дом № 58 - это Дворец торжественной регистрации рождений с ласковым названием «Малютка». Торжество логики и традиционных ценностей семьи здесь неоспорим.

Фурштатская улица в конце XIX века входила в довольно престижный район Петербурга. На ней располагались дорогие доходные дома и шикарные особняки. В 1894 году собственником земельного участка около Таврического сада стал Николай Спиридонов, коллежский советник. В то время там был простой одноэтажный деревянный дом, окружённый небольшим садом. Такое жилище оказалось слишком скромным для высокопоставленного чиновника, поэтому решено было построить новый особняк. К работе над будущим дворцом привлекли известных архитекторов: Александра Померанцева, Иеронима Китнера и Василия Свиньина. В результате было построено здание, которое сохранилось до наших дней.

26 . Дворец торжественной регистрации рождений «Малютка»

Особняк принадлежал Спиридоновым до 1916 года, а затем его купил купец первой гильдии Меликов. Он владел им недолго, так как после революции 1917 года здание национализировали и разместили в нём детский дом. Детскому дому тоже не повезло. В середине 20-х годов особняком завладел Зубоврачебный институт. В начале войны институт эвакуировали, а в особняк попала бомба и разрушила большую его часть. Только после окончания войны Исполком Ленсовета смог выделить средства на реставрацию особняка.

Хозяином дворца с 1956 по 1965 год стало Ленинградское отделение Всероссийского общества культурных связей с зарубежными странами, а с 5 ноября 1965 года в здании разместился особый отдел ленинградского ЗАГСа. Его особенность заключалась в том, что новорожденных регистрировали торжественно. Советским гражданам нужна была полноценная замена традиции крещения в церкви. Дворец «Малютка» остаётся единственным в своём роде учреждением, где можно торжественно зарегистрировать ребёнка.

28 . Дом № 62 - Особняк Боткина

Первоначально участком, который занимает дом № 62, владел коллежский советник Аполлоний Мотавкин.

В 1903 году дом перешел к Сергею Боткину, старшему сыну знаменитого врача профессора Боткина. По заказу нового владельца дом был полностью перестроен в 1903-1906 годах. Архитектором стал Адам Дитрих, который известен по строениям в Ботаническом саду, а также Горного и Лесного институтов.

Т.к. Боткин был владельцем большой художественной коллекции, в его доме часто собирались участники художественного кружка «Мир искусства». Среди них были Дягилев, Бенуа, Серов и другие.

В 1918 году имущество квартир, в которых жила семья Боткиных, было конфисковано, а здание было отдано под коммунальные квартиры.

Хорошая экскурсия. Мне понравилась.